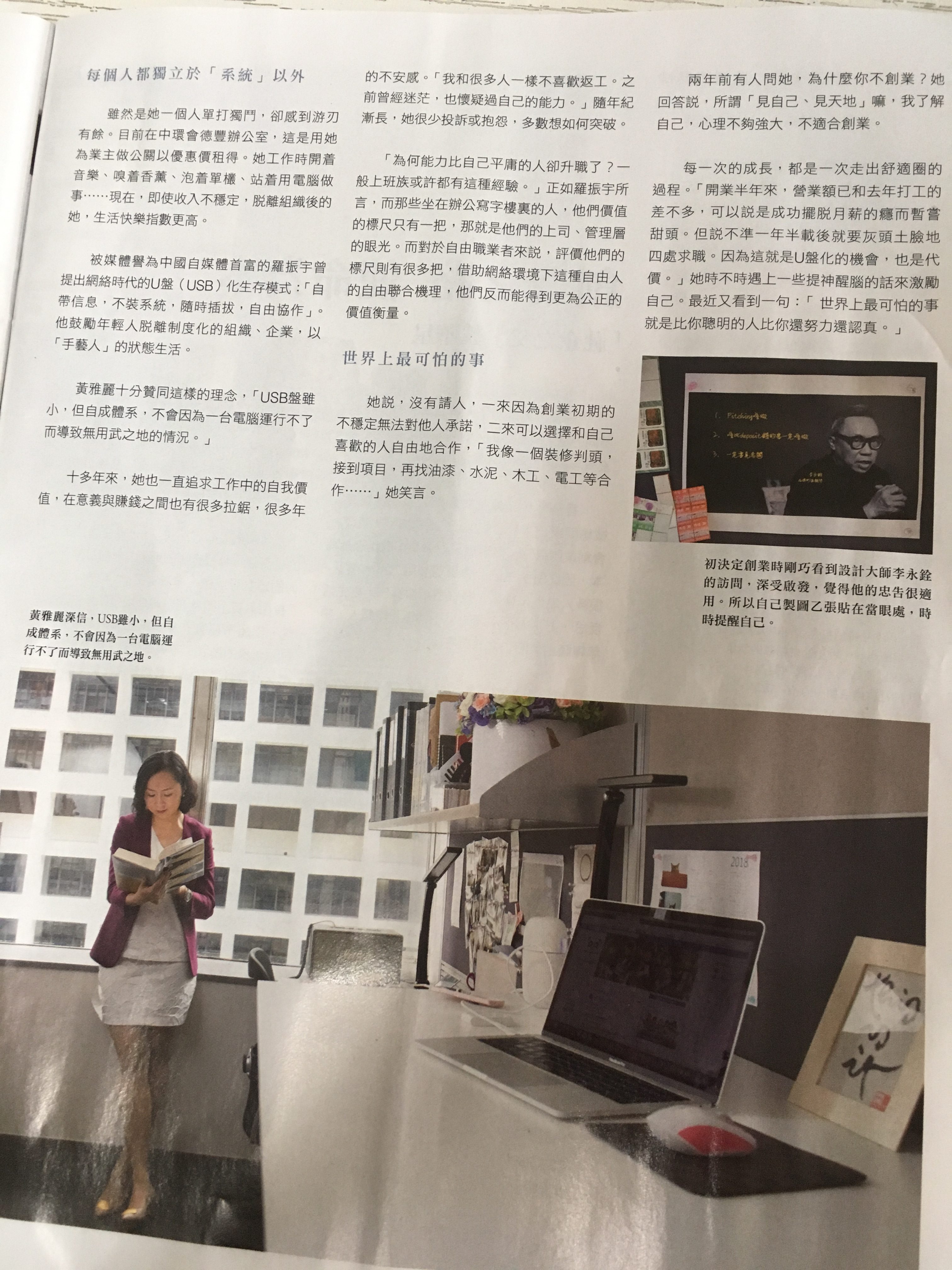

《明報周刊》記者陳伊敏小姐月前來採訪,文章上周(3月31日)登了出來,是封面專題「微創業」。在寫我的部份,她引用了《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb的一句話:”The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary”(「最有害的三種上癮是海洛英、碳水化合物和月薪」)。不怕誇張,這句話可以說是驅使我自立門戶的「最後一根稻草」。

黃子華的棟篤笑有許多名句,其中不少是上班族心聲,如「『我好鐘意返工啊!』你話唔係鬼上身點講得出」、「出俾你果份唔係糧,係賠償」、「返工緊係睇鐘,今日最希望係聽日打風」等。我記得當天身在中環的辦公室、和伊敏談創業這話題時,指著窗外說,你覺得街上有多少人好鐘意返工?肯定不多。人人都不喜歡返工,為什麼人人都返工?無他,生活逼人,戒不掉月薪這個癮。

很多人自小努力學習、力爭上游,目標是畢業後考進人人稱羨的大機構,平步青雲。但事實上,日復日的辦公室生涯遠非想像中的刺激好玩又有獎勵。作為機構的一小部份,個人才華很難得到舒展的機會,更別提要小心奕奕應付種種人際關係。我們大部份時間服從上而下的方向,做一些或許做得來,但未必很喜歡做的事,期望日子一久,可以爭取更大的自主權、有更多報酬、做更多想做的事。對機構而言,穩定、可靠的月薪,是綁住人才的一個有效手段。黃子華說「出俾你果份唔係糧,係賠償」,細味下不無道理。

天氣好的時候,有沒有問過自己,為什麼我枯坐這裏工作,不能享受藍天?我從當「管理見習生」的第一天起,就常問自己為什麼不能在辦公時間享受藍天,捱了很多年,終於被NNT的一句話當頭捧喝:因為你上了月薪的癮,如果無法按時完成機構安排下來的工作,就不能得到報酬。對啊,我忽然醒悟,如果自己能接幾個項目,擺脫每月發薪的束縛,是不是就有更大的自主,選擇什麼時候、在什麼地方、做想做的事?

此際我從「羅輯思維」羅振宇的節目中得到第二句啟發。他常鼓吹「U盤化」:「自帶信息,不裝系統,隨時插拔,自由協作」,意思是個人就好像USB,不必裝在主機之中,反而應「隨時插拔」,在任何電腦上都能發揮功能。尤其如今社交媒體發達,每個人都能很輕易地自我宣傳;每個人的成果,都很容易傳播,吸引潛在客戶。只要個人的議價能力提高,機構能起的作用就越小,越難把受注目的人才留在機構內。

如此說來,機構就要面對人才流失了?非也。如果了解「U盤化」是大勢所趨,機構可以對人才有更大的包容性,讓他們「隨時插拔」,以更大的彈性,容納更多人才。像我半年前創業,第一個客戶,就是當時工作的機構。我和上司之間,只是換了一種合約關係,但我對機構的貢獻、上司對我的支持,和以前一樣。

就是因為「月薪是一種癮」和「U盤化」這兩句話,我擺脫了辦公室生涯,毅然創業。相信將會有更多渴望自主的人走這條路,令自己成為真心「我好鐘意返工」的一份子。

***

相關舊文:

***

上文4月6日刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」,此為加長版