上週提到創投家梁頴宇(Nisa),在史丹福大學唸畢工商管理碩士後,先後在創業與創投兩邊打滚,成就過人,女性身份並沒有成為她事業上的絆腳石(至少外界看不出)。這令我想起另一位創業的揚眉女子何靜瑩(Ada)。

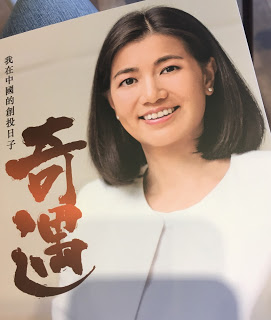

和梁頴宇一樣,Ada也師出名校,乃哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士畢業生。她創業前曾擔當管理顧問等精英職位,從哈佛進修回來後,先成立社會企業L Plus H Fashion做高級毛衣,為低學歷中年人創造就業;又監制音樂劇和紀錄片,鼓勵基層青少年自強。最近踩入互聯網創業,搞Paxxioneer,連繫全世界追求熱情的導師與學生。她也剛出版新書《自我演逆》,讀其文章,你更能體會Ada辦事的幹勁和魄力。

是否強調Nisa與Ada的「女創業家」身份,似乎沒所謂;但有另一種創業家,女性的身份,卻助她們拿下一些男人幾乎拿不到的市場。

像Hahahaflorist的Becky便是。她本來是雜誌的飲食版記者,婚後插花佈置家居,拍照貼在FB上,朋友們讚口不絕,開始托她買花、紮花。開始時只是接朋友圈裏零星的單子,慢慢名氣漸大,找她的人越來越多,家裏客廳也不敷應用,於是先在花墟租下工作室、繼而進駐金鐘的商場,還添加人手、擴充營業。

Becky的主要顧客,與她本身塑造的形像十分脗合:廿多卅歲年輕女性、準備步入教堂或憧憬美好二人世界、喜歡獨特產品等。她的花束,帶著這種「幸福小女人」的氣息和「美好開心生活」的暗示,難令女生們抗拒。她一個人經營FB專頁,不花一分錢賣廣告,兩三年間已儲下36,000粉絲,助她接下不少生意。

也許Becky不自覺,但她順著自己的喜好和性格創業,其Founder/Market Fit就是最強勁的競爭優勢,換個人不管讀幾多MBA,都難與之匹敵。這也許是某些女性創業的優勢吧。

***

相關舊文:

創業女強人

***