今天特朗普宣佈就任第45任美國總統,隨著這位政治素人登上權力寶座,美國的政治生態也發生微妙變化。一些過去不似會涉足政治的人物,開始蠢蠢欲動,其中以科技界的Peter Thiel尤為明顯。

Peter Thiel在矽谷是鼎鼎大名的人物。他是「PayPal黑手黨」中堅,作為PayPal創辦人之一,在出售PayPal予eBay後,Peter Thiel開始風險投資事業。他是Facebook第一位來自外界的投資者,此役令他聲名大噪。其後Thiel日趨高調,又出書又講學,他的書Zero to One肯定是我看過關於startups最好的書之一。去年美國總統大選,在一眾反特朗普的科技群雄中,獨Thiel以「明人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿」之姿大力為特朗普背書。結果證明他的政治眼光和投資眼光一樣準確。

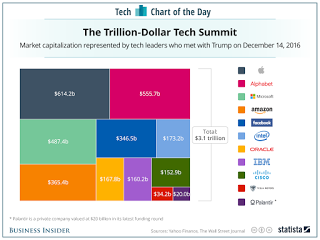

特朗普當選後最重要的「政治騷」之一,是與市值總值超過3.1萬億美元的科技巨企會面,不問而知,這就是Thiel為他導演的一場好戲。最新消息,是Thiel有意問鼎下屆加州州長一職。Peter Thiel的政治野心,也影響了他的身邊人--據稱Facebook創辦人Mark Zuckerberg,甚至有競逐美國總統的想法。

除親身投身政治外,矽谷新貴涉足政治的足跡也隨著他們勢力日進而更加明顯。早兩年《經濟學人》曾將他們和上一代的巨賈如洛克菲勒作出比較,發現矽谷的科企們對政治的參與度與日俱增--Google每年用於政治遊說的經費,早已超過華爾街最諳權力遊戲的高盛。

過去科技創業者較少參與政治,主要原因是政治和他們以科技產品改變世界的目標並無主要交集,但隨著科技走入生活日深,他們縱不理政治,政治也會找上門。

正如香港,特首選舉的戰幔一拉開,大家才發現創科成了香餑餑。今天「鬍鬚」到網媒Unwire接受FB Live訪問,翌日「奶媽」不甘示弱,透過共享工作間Cocoon與startups會面,還大拍360自拍。矽谷的先進們已作出示範,香港的startups將會如何?

本文2017年1月20日刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」