一轉眼就來到本學期的最後一課,這節課我想和同學們談談「人生的意義」(The Purpose of Life)。為什麼要講這樣一個題材呢?

我們上了整整一個學期的課,講了許多有關創業和企業的話題,卻從未深入去探討過:為什麼要創業?為什麼要上班?我有不少朋友創業成功、事業有成、家庭美滿,卻感到空虛和迷失,金錢和成就似乎並不一定帶來美滿的人生。那怎樣才算美滿的人生?我認為有意義的人生,才能稱之為美滿。

「人不能脫離自己的世代」,這是我課上想和同學分享的第一個概念。Malcolm Gladwell在他的名著之一Outliners裏就寫道:生於什麼年代、長於什麼地方,在在影響一個人的際遇。一位港大教授曾給年輕的我解釋「世代」的概念:他說,為什麼迄今為止,最偉大的作曲家,仍是古典時代(泛指1750 – 1825年間)的巴哈、貝多芬、莫札特?同理,為什麼唐宋是中國詩詞的巔峰,後無來者?因為非得在那個獨特的空間、時代、文化下,才能孕育出這些天才與作品。一個人的成敗,不能脫離時代。

給同學們建立了「人不能脫離自己的世代」這觀念後,我進一步向他們展示他們身處的年代:一個脆弱的年代、一個沒有收成期的年代。

說到這裏,許多同學都臉帶懼色,他們似乎也隱隱明白自己身處的時代有多脆弱。幸好我要講的不僅於此,我還提供一個方向:學習反脆弱(antifragile)。

(相關舊文:為什麼揸的士好過打工?、為什麼鐵達尼號必須沉沒?)

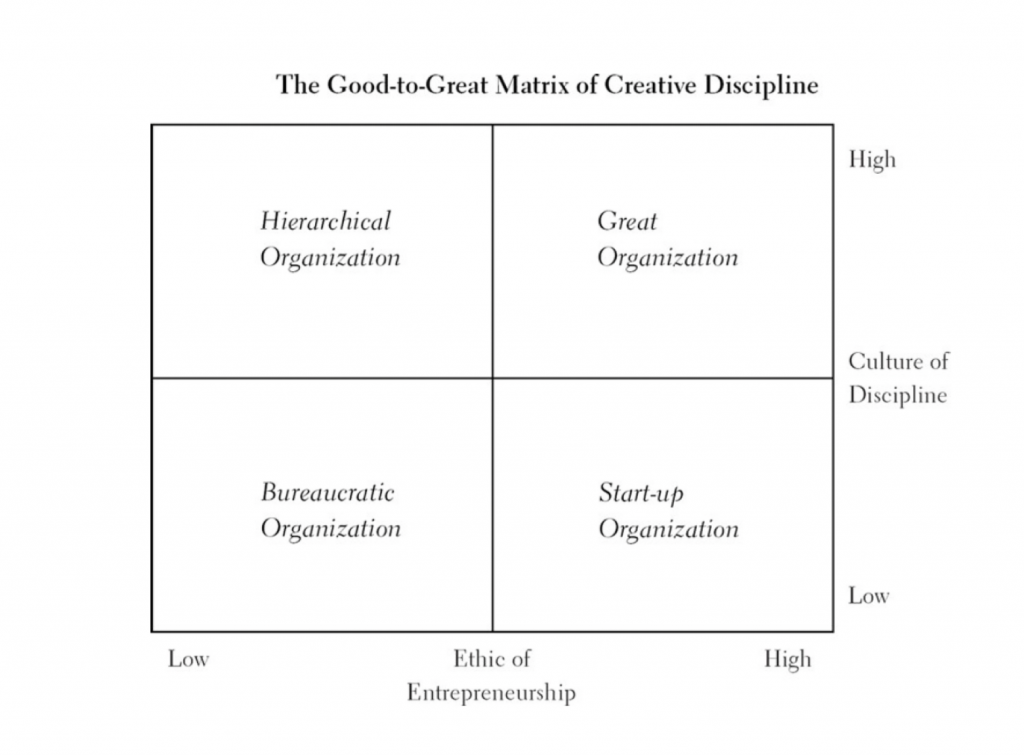

有了脆弱vs反脆弱的認識後,我進一步想向同學們介紹一個概念:打獵與耕田。如果創業是打獵的話,上班就好比耕田,而打獵比耕田更加反脆弱。我認為同學們應對這個時代的最佳策略是令自己「反脆弱」,不要好像上一代那樣,欲以一份工作或一項專業做到退休並且衣食無憂。努力尋找自己的火花(使命),並孜孜不倦地向那目標進發,這樣的人生才有意義。

(相關舊文:打獵與耕田、點解要返工?、Z世代的終極筍工、尋找自己的火花)

今天也請來本學期最後一位分享嘉賓,在NEX負責拓展的Fanny和她們公司的Co-founder Tony。Fanny在不少startup工作過,也曾上過大企業的班,她很了解兩者的不同。我記得Fanny提到在初創工作,必須有心理準備,隨時迎接從未遇過的挑戰,例如做營銷的突然要轉型搞物流和生產之類。她說到這點時,我留意到很多同學的眼睛閃過光采–年輕的他們巴不得工作上挑戰不斷,不斷嘗試新事物!這和很多「老油條」那「唔關我哋部門事」的反應多麼不同!

這天我給同學們講的最後一番話大概是,希望你們將來工作五年、十年後,獲上司派下新任務時,還保持著今天的反應,求知與求學之火不滅。

***

本文為2024年香港中文大學(CUHK)新聞系本科課程「初創與公關」(Public Relations for Entrepreneurs)第十三節課的概要