我有一個中學師妹,十多年不見,偶而在街上相遇、網絡重逢,約出來見面,一敘舊情。

她大學唸會計,畢業後一直在不同的大銀行工作,最近辭工,到外地當義工轉換環境。問起最後一份工作的情況,她嚅嚅地說,「我應該得罪了同事。」

師妹加入的這個小組連她共四人,其餘三人都是年資比她長得多的男同事,包括上司。上司很照顧她,教她許多業務上的知識;另外一位同事,「雖然粗口很多,但人是好的」;還有一位老外,能操流利廣東話。

老外同事似乎比較熱情,喜與我師妹搭訕,常約她下班去酒吧「飲杯嘢」;有時聊天,手會有意無意碰到她。師妹工作上方懸著大屏幕,不知是否這個緣故,老外同事常常站在她身後很久,不知是盯屏幕,還是盯她,反正令她渾身不舒服。

日子一久,老外的小動作有增無減,師妹唯有直接告之對方,她不喜歡這樣,希望同事盡量避免。「可能是我表達得不好」,師妹不住自責,此後這同事對她的態度變得十分刻薄。比如常在她面前和另一位同事講黃色笑話、單打她沒拍拖之類。「他會在我們上司不在的時候才說那些難聽的話。」師妹回憶道。同事的針對,令她上班的日子變得非常難受,雖然上司給她的年終評核連續幾年都是全組最高,但她還是決心求去。

我問師妹,此事她有沒有向上司反映過。她說沒有,「因為唔想搞事」,上司對她很好,她不想為對方添亂。我心揪了一下,師妹受了這些委屈,竟沒向人求助。她還反問我,老外的舉止也許在其他人眼裏不是一回事:「是不是我的問題?或許是我太敏感了?」

見她那後悔的樣子,我又心痛又氣憤。雖說過去一年「#metoo」席捲全球,但很多女生遇到性騷擾時,仍會因為懷疑自己或膽小而噤聲,怕為其他人添煩添亂。尤其在職場上,很多女生都如我師妹般,逆來順受,甚至忍氣吞聲,因為不想被標籖為令人討厭的「港女」。去年我寫過另一篇文「女強人」,說的就是一位女朋友,因為不想被人說「唔nice」,所以眼見與會者廢話連篇,都不敢提出有建設性的意見,直到男同事出手解困,提出她已在腦海中反覆說了千萬遍、卻沒膽量舉手提出的話。

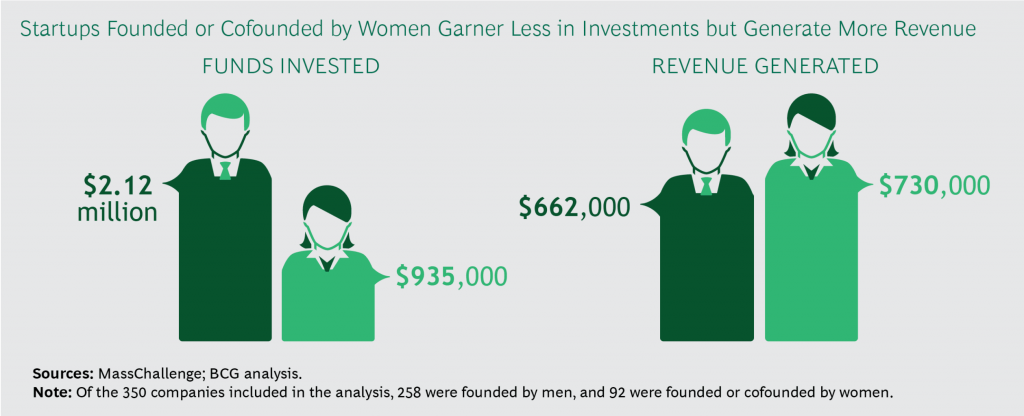

令天是「三八婦女節」,我借這機會寫一篇稍為偏離「創業」主題的文章。其實在科網創業的圈子,女生不但有機會遇上傳統職業女性面對的性別歧視,更有這個圈子獨有的歧視,尤其是被質疑能力不足、難全情投入等。相信不少站得住腳的職業女性,都得付出比男生更多的努力去證明自己,才能發揮女生柔韌而堅強的本色。

離別時我師妹眼眶紅了,我一再擁抱她,給她說,親愛的,這都不是你的錯。

相關舊文:女強人

***

本文3月8日刊登於《晴報》專欄「創業群俠傳」