1月1號那天弟弟做完健身回家,大呼:嘩,從未見過咁多人!

我暗笑,新年伊始嘛,瞧這三分鐘熱度能維持多久?上週文章「1000個微小的好習慣」提到,我下載了一個付費App叫Streaks,助我從小處著手,培養好習慣;今天想介紹另一個用了大半年的好助手Blinkist,和它背後的創業故事。

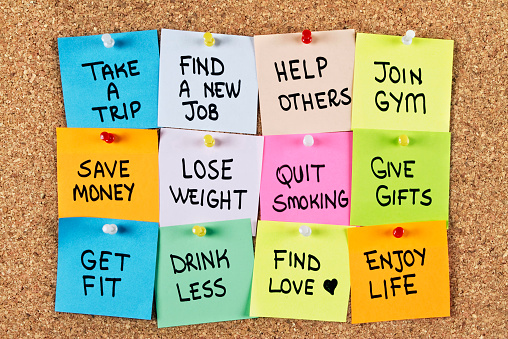

新年決志不外乎三大類:健康(如減肥、做運動)、理財(定期儲錢、學投資)和自我增值(進修、閱讀)。Blinkist對我來說,正是個有用的閱讀工具。

話說來自德國的Sebastian Klein唸大學時有個習慣,喜歡做閱讀筆記加深印象,還讓朋友們傳閱,「為人民服務」。他開始工作後漸漸覺得看書的時間不夠,和另外兩個大學同學提起,大家都有同感。有人靈機一觸:既然人人都想多看書,但又覺得閱讀時間不夠,不如我們把Sebastian的筆記做成App供下載,或許其他人也會覺得有用?時為2012年,當時大部份App只助長浪費時間,鮮見幫人節省時間的。

首兩年是Blinkist最辛苦最黑暗的日子,用戶增長緩慢,公司兩度瀕臨破產,還沒法準時出糧給同事。但隨著幾個年輕創辦人的堅持,Blinkist的理念開始得到一些投資者認同,資金注入,為他們帶來轉機。當他們加入英文內容和聆聽功能後,下載量開始出現強勁增長。如今Blinkist共融資3,500萬美元、全球用戶逾800萬,每週增加約10本新書的筆記。特別之處是,Blinkist堅持以「人工」做筆記,不依賴AI。

「聽書」漸漸流行,因為它的阻力最小。我認識一位年輕的香港創業者,沒空好好看書,就利用Amazon的Audible,調至三倍速在坐飛機時聽,以此來逼自己多看書。Blinkist的筆記比Audible精簡得多,不管閱讀或聆聽,大約15分鐘就可完成,一天之中,很容易抽這點時間出來。我始終覺得光讀筆記不夠,很多書還是要花時間自己看,但Blinkist助我很快掌握一本書的內容,再決定是否值得投資時間,十分有用。

一旦養成閱讀習慣,可嘗試自己寫筆記,這才是終極把書本內容融入自己知識網絡的做法。作家錢鍾書自小被稱天才,以博聞強記出名,但他太太楊絳曾寫到,錢鍾書學習並不是靠背書,而是做筆記,這是他在牛津大學唸書時養成的習慣。當時因為圖書館的書不能外借,錢只好做筆記,結果成為終身的學習習慣。後來楊絳整理其遺物,光外語筆記就有178本!

相對而言,看閱讀筆記的門檻低得多。你新年決志了嗎?

***

本文1月18日刊登於《晴報》專欄「創業群俠傳」