「老闆娘」上過我的課,所以算是我的學生;但「老闆娘」做生意比我在行,堪當我的老師有餘。

「老闆娘」年紀輕輕就和拍檔創業,7年前自立門戶做Digital Marketing。她記得剛開業時,手上只有一個客戶,但到底讓她站穩了陣腳。

Digital Marketing對品牌、零售等行業而言,堪稱「剛需」,可是競爭也十分激烈,幾乎可以用「閂10間開16間」來形容。但「老闆娘」叻女,創業以來,「只有一年幾乎蝕本」,其餘年年有盈利,可以每年出兩次bonus給同事。

那「幾乎蝕本」的一年,發生在COVID期間,幸好政府的「保就業」計劃解困及時,讓「老闆娘」喘了一口氣。

「老闆娘」告訴我,她們的performance marketing做得不錯,許多客戶因此年年續約,還帶來不少referral;也有品牌因為她們的marketing策略湊效而越做越大,雙方合作更緊密。但加息周期下,這幾年做生意的都是在打「逆境波」,「老闆娘」也苦惱業務增長緩慢,不知如何突圍。

饒是如此,「老闆娘」做生意還是有幾道底線的:第一,絕不做蝕本生意。第二,不尊重同事、難服侍的客戶,絕不續約。

她說有些行家連蝕本生意都接,心存僥倖,「終有一天連本帶利賺回來吧」,但「老闆娘」不認同,她們接項目時金精火眼「計哂數」,一定要封蝕本門。此外,那些把同事折磨得死去活來的臭脾氣客戶,她們也避之則吉。「老闆娘」很清楚:她們是小公司,一個麻煩客足以拖垮整個團隊的資源,不值得。

除麻煩客外,另一浪費公司資源的苦差,是pitching。

許多客戶在挑選marketing agency時需要通過pitching,「老闆娘」說pitching的成功率大約只有一半半,可是非常浪費時間,真的做又不是,不做也不是。

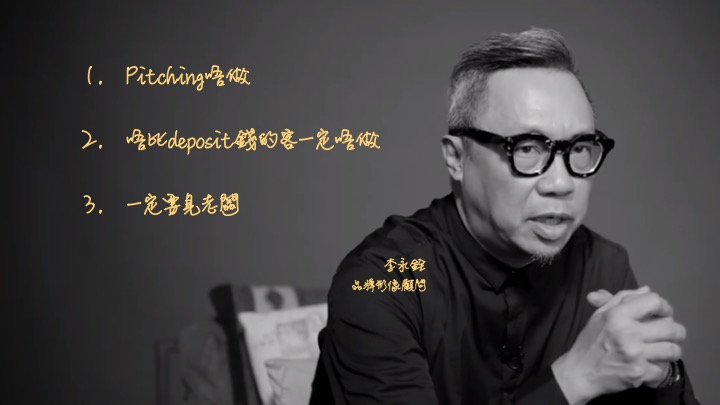

記得自己當年創業時受了廣告大師李永銓的啟發,也立了幾道原則(見圖),其中一道是「pitching唔做」,如今盤點,算是基本上做到了(例外也是有的,可能佔不足5%),也證明當時的策略正確,因為我那所謂的「生意規模」,根本經不起pitching的折騰。

「老闆娘」無法企硬「pitching唔做」,因為要為團隊的生計負責(我擔子輕,只須為自己負責![]() )。但能做到向壞客戶say no,也實在不容易,我佩服「老闆娘」。現在減息周期已啟動,市道應該開始活絡起來,我相信「老闆娘」的生意將漸有增長。期望不久之後與君再談生意經,交流學習。

)。但能做到向壞客戶say no,也實在不容易,我佩服「老闆娘」。現在減息周期已啟動,市道應該開始活絡起來,我相信「老闆娘」的生意將漸有增長。期望不久之後與君再談生意經,交流學習。