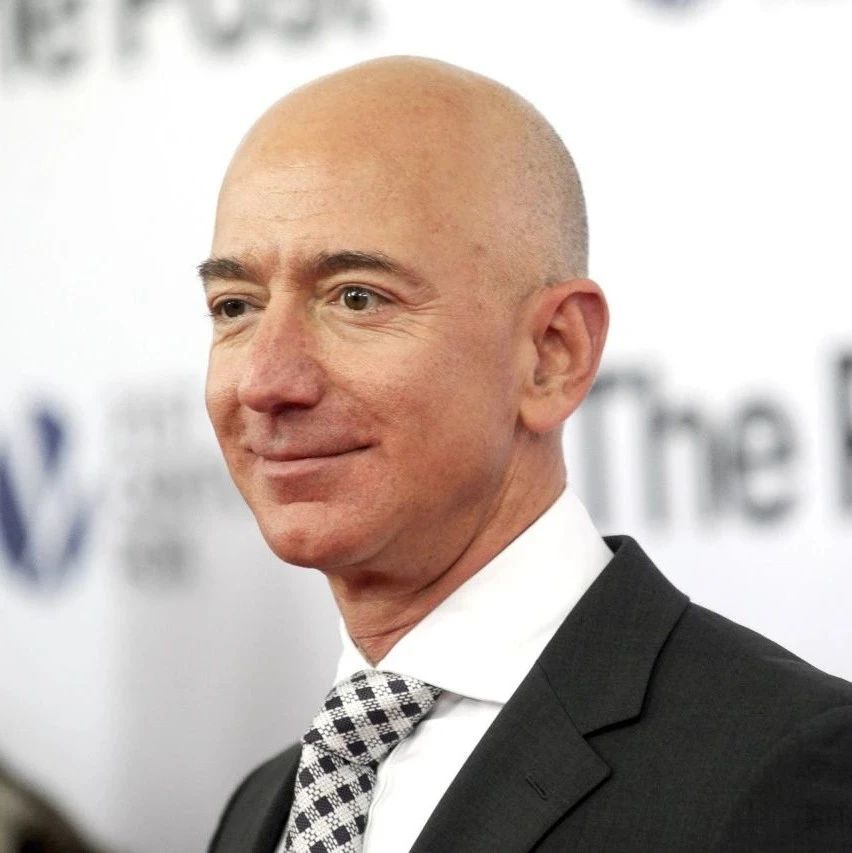

上周寫了亞馬遜創辦人Jeff Bezos如何以超長線眼光做生意,有朋友反映說頗有得著。他覺得Bezos似乎沒有「行家」Elon Musk那麼愛發表偉論,不知還有沒有更多關於Bezos做生意的心得可供參考?

哪有世界級富豪不愛指點江山?Jeff Bezos當然也曾分享過不少做生意的心得,其中以兩年前出版的這本Invent & Wander最合適,因為收錄了他本人歷年來寫的「給股東的信」,和其他訪問或公開演說的文本。Bezos說他親自為不少亞馬遜行政人員上過管理課,其中有些頗具參考價值,我簡單介紹一下:

1. 請對的人(Missionaries vs. Mercenaries)

毫問疑問,巨企如亞馬遜非常重視人才招聘,然而應徵大公司的精英個個履歷相若,怎麼知道請哪種人才對?Bezos說他首重分辨招聘對象重視的是工作意義(missionaries),抑或金錢回報(mercenaries)。他也以同樣的標準審視收購對象的創辦人,因為假以時日,一定是前者的發展更好、賺更多錢。

Bezos解釋道,重視金錢回報大於工作意義的人,不可能在一家企業中待太久,因為他們唯利是圖,很容易被其他公司的福利或回報吸引過去。但重視工作意義的人則不一樣,在面對挑戰時,他們更願意留下來打拼,把工作做好,因為他們未必從其他工作環境中,找到更大的意義或支援。所以好的企業一定要以最大努力,為優秀人員提供能令他們充分發揮才華的環境。

(相關舊文:Netflix裁員 士氣反升)

2. 決策要果斷(one-way doors vs. two-way doors)

大公司最為人垢病之處是作風官僚,許多員工為免多做多錯,做任何決定皆層層上報,延誤不少機會。Bezos認為,要留住最優秀的人才,就不能讓漫長的決策躭誤了他們的工作,令他們泄氣。

他認為公司的決策一般有兩種,一種是「可一不可再」的重大決定,一旦決定做就很難逆轉,或逆轉的代價極大。對於這種(他稱之為one-way doors)決定,他會要求各部門反覆分析驗證,多番確保無誤後才走出下一步。

另一種決定的代價則較小(他稱之為two-way doors),做錯了,認衰,退後一步再來就是。他認為許多大公司把任何決定都歸類為第一種,任各部門層層反覆考慮,結果形成決策緩慢的官僚文化。其實大部份日常工作的決定都是第二種,那只需要極少相關部門的負責人,甚或一位有決斷力的員工下決定就好,反正做錯了可以輕易糾正錯誤,不值得為這些決定躭誤太多人力物力。

除此之外,Bezos還有一個特別的偏好:禁止使用PowerPoint。他認為員工應有能力把需要討論的事項,按特定結構扼要地寫成六頁紙以內,甚至以新聞稿的形式發表,好讓每個與會者事前閱讀,迅速掌握重點內容。

Bezos的「超長線」作風未必適合所有企業,但以上管理技巧則相當實用,行政人員不妨一試,運用得宜的話,相信公司和同事都會感激你。

***

本文分上下兩集,於上周五及今日見刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」