(接上文)2015年我和方健僑(Ken)共同撰寫了一本書《創業大時代》,挑了八家具「顛覆性」(disruptive)的香港初創來寫。之所以用「具顛覆性」為選材標準,因為當時香港並無一家具公信力的「獨角獸」(未上市而市值逾十億美元)出現。但如今回望,卻發現我們的眼光不錯,因為事隔幾年,當中有些已公認達獨角獸的資格了。那什麼是「具顛覆性」?

關於這個定義,我在為該書寫序時,引用了好友、創業者宋漢生的話,言簡意賅:「初創企業成功的標準,是能否搶佔到市場。而初創企業能搶佔的市場通常有兩種來源:搶佔了原先經營者的市場,是顛覆了行業;拓展出新的市場,是顛覆了用戶的行為。」

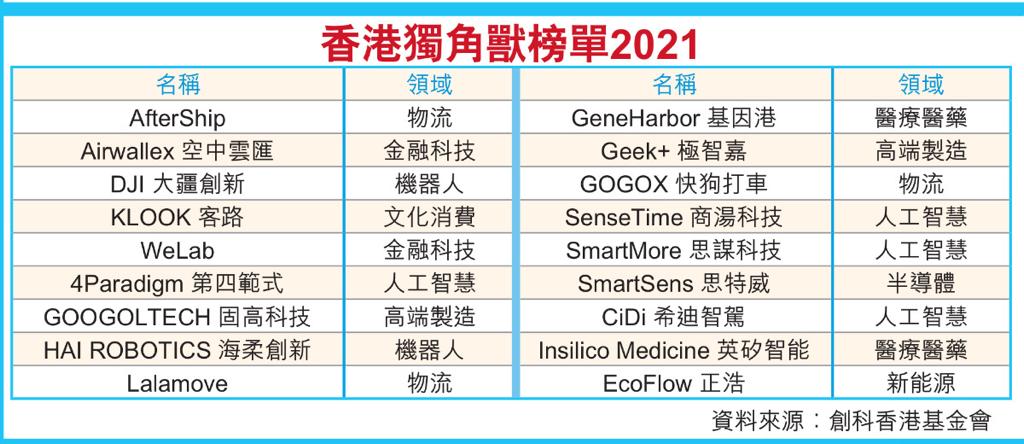

當年我們以此為定義,寫下八家香港初創的故事,並分析其營運模式如何具顛覆性。其中兩家、GoGoX(前稱GoGoVan)和Welab,都在紅杉中國「創科香港基金會」(Hong Kong X Foundation)上月首度公佈的「香港獨角獸」榜單上有名。

它們如何顛覆市場或用戶行為?GoGoX以手機應用程式,直接連通有召車需要的客戶和閒置的司機,是透過科技剔除中間人(Dis-intermediation)的典型案例。自2017年透過和「58同城」子公司「58速運」合併而晉身獨角獸之列後,GoGoX最新的里程碑是在今年申請在港上市。

至於Welab,他們最初的主要金融科技方案,是利用大數據和人工智能,透過手機應用程式又快又平地批出貸款,顛覆借貸市場。如今它是在港持牌營運的虛擬銀行之一,亦已進軍多個海外市場,離上市之路不遠。

此外,書中還寫了兩家具國際影響力的本地初創,值得一提,那就是9GAG和Casetify。而特別之處是,它們極少融資,是少數自給自足而具一定規模的初創。由於9GAG和Casetify的融資額和次數太少,外界難以估計其市值;但據我所知,它們每年的營業額應該接近甚至超越上億港幣的規模。

今天略述的幾家「香港獨角獸」,和上周介紹的幾家,感覺上非常不同。最低限度,大家應覺得GoGoX和Welab是當之無愧的「香港初創」,而上周提及的如4Paradigm或Smartsens等,感覺上不屬「香港」的企業。不過我認為它們其實全部都擁有一個共同點,就是不完全依賴香港的土壤,而懂選擇性地利用香港的優勢。相信未來的「港產獨角獸」,亦將秉承此一特色。

相關舊文:數香港獨角獸.二之一、《創業大時代》之序、誰是香港第一家「獨角獸」?、港產獨角獸

***

本文同日於《晴報》專欄「創業群俠傳」見刊