多得JPEX風波,我們都上了一節「虛擬貨幣」的速成班。可惜JPEX只是以「虛擬貨幣」包裝的騙案,和「第三代互聯網」web3的真實應用,談不上什麼關係,反而加劇一般人對web3的偏見。

(相關舊文:歡迎光臨元宇宙)

同期不少媒體還轉載了調查機構「dappGambl」的報告,指全球超過95%已出售的NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣)價值歸零,令至少2,300萬人損手。進一步鞏固公眾認為web3即騙局的成見。

我曾介紹過香港初創9GAG,以Memeland為名進軍web3世界,年內接連推出三款NFT,其中最受矚目的Captainz系列共10,000枚,放售僅12分鐘即告沽清,為團隊貢獻9,801ETH(以太幣)。以今天ETH的價格計算,是次NFT發行也值逾億港幣。這些NFT持有人及與Memeland相關的社群共數十萬人,至今在各網上平台如X、Discord上仍然活躍,而該NFT在二手市場OpenSea上的「地板價」(floor price)也穩在3-4ETH之間,並無「破發」(發售價為1.069ETH)。如果95%NFT項目都是失敗的,Memeland看來是那剩下的5%。對團隊和持有人來說,到底NFT的真正用處是什麼?

(相關舊文:9GAG的迷因帝國)

對NFT團隊來說,發行NFT的首要目的自然是融資。在前web3年代,一家初創不論有多石破天驚的主意,都必須先向風投募資,或由合夥人湊錢,才有資本啟動產品開發。如何向風投融資是個大課題,而幾乎每個初創團隊都經歷過這種漫長的煎熬,苦不堪言。但成功的NFT項目,卻因為有待開發的產品及平台得到社群支持,融資過程簡便得多。

(相關舊文:自己的錢自己融)

此外,好的NFT項目自帶全球營銷的優勢。因為社群對團隊和其將會開發的產品已有一定認識,甚至已課款購入NFT成為持份者,所以當產品一推出,社群自然會追捧、推廣,加上互聯網平台的無遠弗屆,很容易就能達到全球營銷的效果。對比前web3年代,團隊做好產品後,還要另外花一大筆錢在各網上平台打廣告的做法,不能同日而語。

成功的NFT項目往往還有一個意外收穫:人才。許多NFT持有人視自己為團隊的一份子,所以對產品、社群經營很著緊,往往自動請纓擔當要務、出謀獻策。不少NFT負責人告訴我,他們最好的Mod(moderator,平台管理員)往往不是靠招聘而來的,而是從社群中發掘出來的,而且工作態度認真投入,非一般僱員可比。

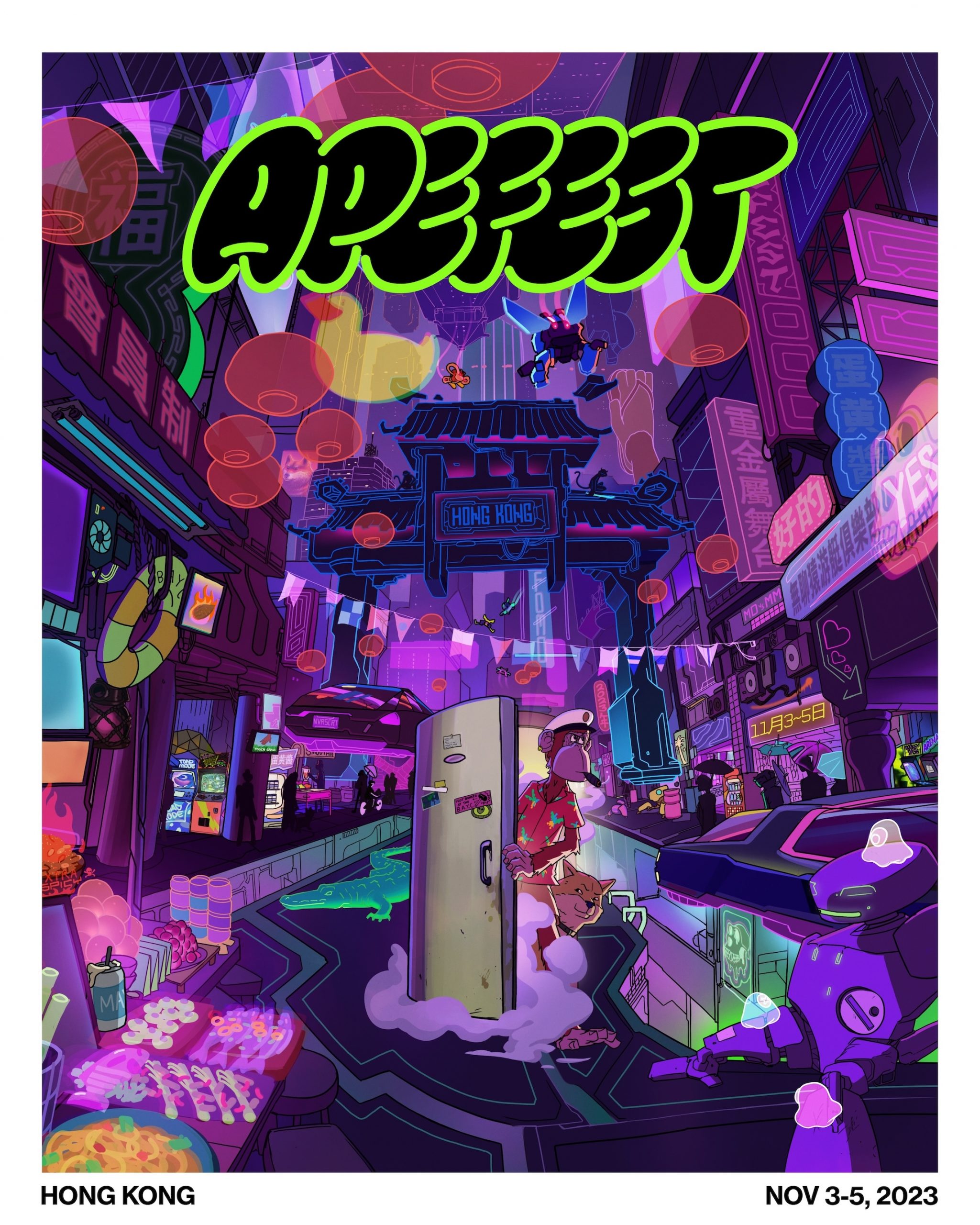

世上其中一個最有凝聚力的NFT社群是BAYC(Bored Ape Yacht Club,無聊猿),他們11月將在香港舉行其年度聚會ApeFest,並在港九各處舉行多場社群活動,期間不少相關NFT團隊紛紛響應,也藉此舉辦各自的社群聚會,熱鬧一番。屆時媒體和外界對他們的看法,不知會否改變?

***

本文分上下兩部,於10月6日及20日見刊於《頭條日報》專欄「創科夢」