年初就在嘟囔,想出一本書,以女創業家、職業女性為主題。這事行行停停,來到今年的最後兩個星期,終於有把握宣佈,新書要出爐了。

這將會是我第三本關於創業的書。第一本《科網六子蕩寇誌》大約十年前面世,當時「Startup」對大部份港人來說是個新鮮字、「初創企業」這個詞幾乎沒人用過(我當時在書中用的是自行翻譯的「始創企業」),我寫了六個廿多歲的朋友,如何展開他們驚心動魄的科網之旅;第二本《創業大時代》在2015年出版,兩書相隔不過五年,香港的初創生態已出現翻天覆地的變化,那時創業熱潮方興未艾,該書寫了一系列具「顛覆性」(disruptive)的初創企業,其中最少兩家,今已成為市值逾十億美元的「獨角獸」(unicorn)。

即將出版的這本新書和前兩本不同,而又一脈相承。相似者,乃三本書都和「創業」這大前提有關;不同者,則每本書都代表一種不同的創業階段或心態:《科網六子蕩寇誌》寫的是嶄露頭角的年輕人,《創業大時代》寫一批或躍在淵的企業家,而新書則聚焦一個在香港未成氣候的議題:女性與創業。

前面提到這本書終於有把握出版,因為出書的三個關鍵條件均已達到。首先《晴報》前總編輯潘少權介紹了本書編輯唐惠苓小姐給我,她不但慨然答應替我出版,還告訴我,之前曾替我兩本書寫過介紹。這份知遇之感,怎不教我感激涕零呢?

其次,全書的所有文章都已選編好。第一章暫名為「她的創業故事」,是15個中外女創業家的故事,篇篇不同,個個精采,希望總有一位能帶來啟發;第二章「她的職場挑戰」,綜合個案與觀察,寫一些職業女性常遇到的「陷阱」,最常見的莫如不敢展現鋒芒,避免成為眾矢之的;第三章「她和他的轉型之路」,除幾篇我自己由打工轉為創業的心路歷程外,更把觸角伸延到90後和千禧世代,他/她們的職場觀和上一代大相迥異,這章希望能引起新一代共鳴,不限於女性。

最後,我還請了三位好朋友替這本新書寫序:Paxxioneer創辦人何靜瑩、上市公司主席袁彌明、教英文的蕭叔叔。在我心中,他/她們各自具備一些特點,和本書至少一章的精神不謀而合。

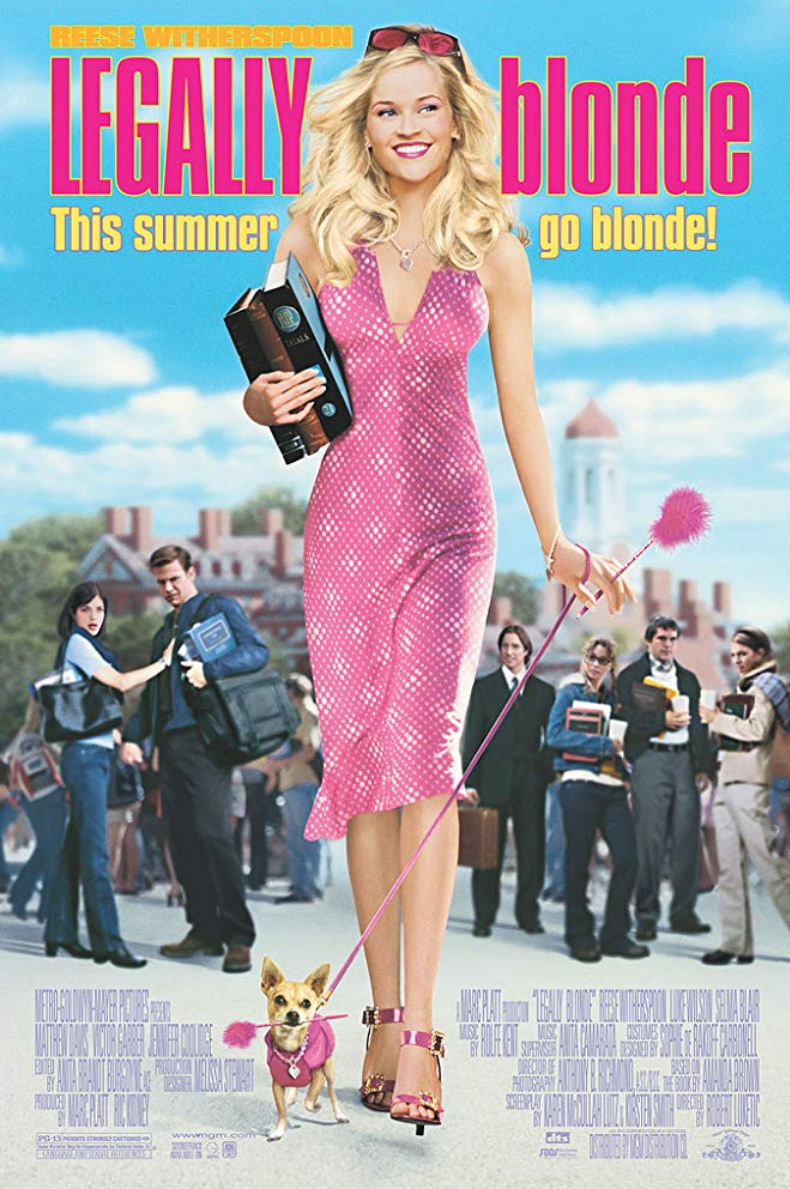

書名還未想好。我向編輯建議《女當家》,封面模仿時裝雜誌Vogue香港版五月號的封面,是一個叉腰的女人。可這個形像有點兇巴巴。你有好提議嗎?

相關舊文:

何靜瑩 非一般女子

袁彌明 女創業家速寫

Uncle Siu 無人不識蕭叔叔

***

本文精簡版同日見報:《晴報》專欄「創業群俠傳」