今天是《晴報》發行的最後一天,也是本欄「創業群俠傳」告別讀者的一天。既然有緣同路走到盡頭,我想為讀者準備一份稍有價值的紀念品,不如弄一張「創業者的書單」?

(相關舊文:創業五本書)

創業者一上場就是自己公司的CEO,沒通過一般上班族必經的企業晉升階梯,遇到公司發展或人事管理上的難題時,常感困惑,怎麼辦?不少靠看書自學。微軟創辦人Bill Gates、Meta創辦人Mark Zuckerberg、Tesla創辦人Elon Musk等,都是科技界出了名的「讀書人」,上網稍為搜尋一下,就能找到他們的書單。

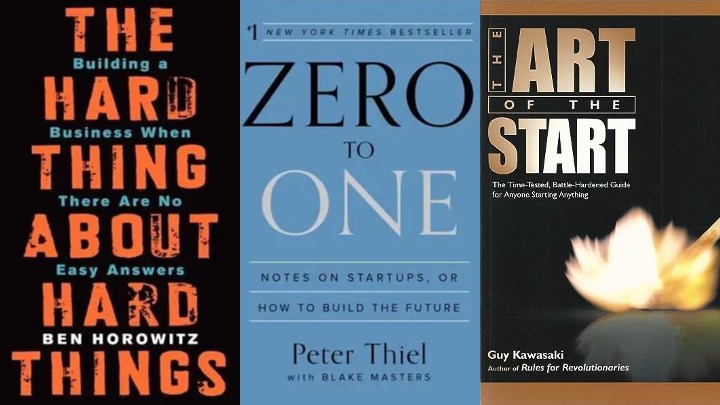

我不少創業的好友,也有閱讀習慣,有些不時向我作出推薦,令我獲益良多。正在讀此文的你,相信也對閱讀有點興趣吧?以下三本和創業有關的書,我認為屬入門必讀:

- The Art of the Start 作者:Guy Kawasaki

我對這本書情有獨鍾,因為它是我了解初創的啟蒙書,說它改變了自己事業的軌跡,大概也不過份。

(相關文章:《頭條日報》專欄「創科夢」– 闖進創科的記者)

Guy Kawasaki早期曾任Steve Jobs麾下宣傳大員(Chief Evangelist),後來著書立說、周旋於不同的創業團隊中,在矽谷是個有影響力的人。這本書出版於2004年,後發行了2.0版,它整理了有關踏足科技創業你必須知道的一切:如何開始、怎樣定位、融資、招聘等基本功。他最著名的心法之一,是其「10/20/30 Rule」:10張投影片、20分鐘、30級字體,按這個原則,足夠準備一個精采的推銷(pitch)。 - Zero to One 作者:Peter Thiel

如果你已踏足創業、開始遭遇考驗,這本由另一矽谷著名「大V」Peter Thiel所著的作品,必會令你茅塞頓開。

(相關舊文:創業評判手冊)

這本書源自Peter Thiel在2012年為史丹福大學開辦的一個課程,學生Blake Masters的筆記做得特別出色,在同學間廣為流傳,後來獲Peter Thiel邀請一起寫下此書。全書共14章,每章剛好是一節課的長度,你不必爭繃頭入史丹福,也可獲得最頂尖的課堂知識。不管是關於創業或人生,我保證它會有令你驚訝的領悟。 - The Hard Things about Hard Things 作者:Ben Horowitz

Ben Horowitz的創業經歷橫跨千禧年的科網盛世及其後的泡沫爆破,走過高山和低谷的他,作風低調、實幹、貼地。Mark Zuckerberg在面臨事業最大危機時,全靠他的書獲得啟發和勇氣。

(相關舊文:創業維艱)

Ben Horowitz曾形容自己的創業經歷「只有三天好日子」,後來索性和拍檔轉型開設風投a16z,投資、扶持了不少劃時代的初創,可能是最受創業者尊敬的創業者。

這三本有關創業的書都好看又易看,有心得又有智慧,放在書櫃,不時取出翻閱,相信都能帶來啟發,希望你也會喜歡它們。盛宴必散,盼各位保重。

***

本文精簡版同日見刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」