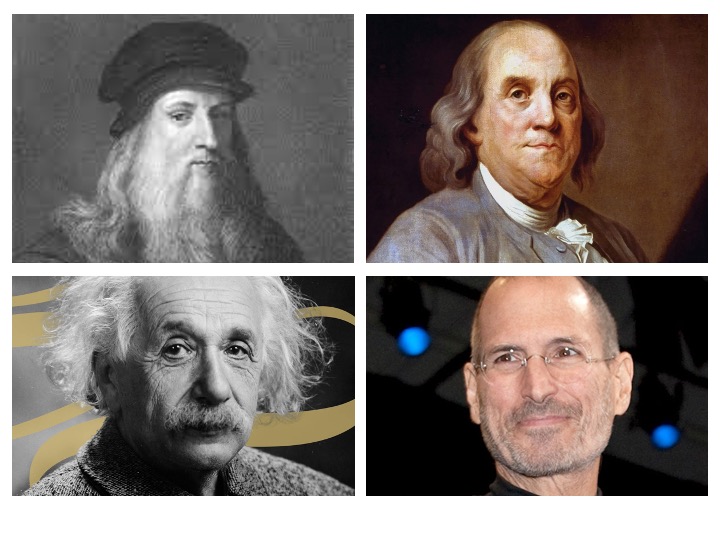

美國作家Walter Isaacson為許多偉人寫過傳記:達芬奇、富蘭克林、愛因斯坦、喬布斯等,我看過其中幾本,都很引人入勝。常被問及這些偉人有沒有共通點,Walter Isaacson回答到他們當然都聰明過人,但聰明人一毫子一打,這些偉人與眾不同之處並非因為天份,而是有這四個特點:

(相關舊文:企業家富蘭克林傳奇)

1. 旺盛的好奇心。文藝復興時期的標誌人物達芬奇,從小並沒有受過太多有系統的教育,但畢生都保持著充沛的好奇心:天空為什麼是藍色的?啄木鳥的舌頭是怎樣構造的?上唇和下唇的肌肉是相連的嗎?對各種事物的好奇促使他不斷做實驗、找答案,淬練出跨越領域的成就,除繪畫外,還有水利、軍事、建築、數學等等,曠古爍今。

(相關舊文:天才倪匡)

2. 融會藝術與科技。喬布斯的各項發明,從電腦到手機,都是他口中藝術與科技的結合,既優美又有超卓功能。達分奇的Vitruvian Man,也是藝術與科技結合的象徵。愛因斯坦毫無疑問是偉大的科學家吧,他的嗜好是拉小提琴,他喜歡從音樂中尋找和諧。富蘭克林是美國的開國勛,也是著名的「雜家」,興趣廣泛。偉人不愛獨專一門,跨學科的興趣使他們對世情的了解更加融會貫通。

3. 突破局限。喬布斯最為人知的特點之一是其reality-distortion field(現實扭曲場)。據說他從一位印度的大師那兒學會這招,每當下屬抱怨不能做到他某個超現實要求時,喬布斯會緊盯對方,眼也不眨地說:「不要怕,你做得到。」而這招居然萬試萬靈,迫使許多員工一而再作出突破。

4. 赤子之心。現實使人變得麻木,教我們漸漸接受身邊的一切,不再發問或表現出驚訝。愛因斯坦曾向一位朋友形容:「生於謎樣的世界,你和我永遠如孩童般好奇。」偉人包括偉大的科學家及創業者,往往最愛挑戰常規,不斷向現實提問,冀尋找更好的答案。

最近無意中看到一篇報導,描述Snapchat創辦人Evan Spiegel和其超模太太Miranda Kerr的奢華生活:去斐濟渡假、住洛杉機的大宅、穿戴都是名牌…這除激起人們的酸葡萄心理外,還有更大的意義嗎?「菩薩畏因,眾生畏果」,奢華的生活是果,創業的決心是因。從偉人的故事中汲取養份,我們祟拜的應該是因,不是果。

***

本文同日見刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」