六月我大部份時間不在香港。回來後與朋友討論、翻看傳媒報導與分析等,想多了解這個月因反對修訂《逃犯條例》而觸發的連串社會運動。

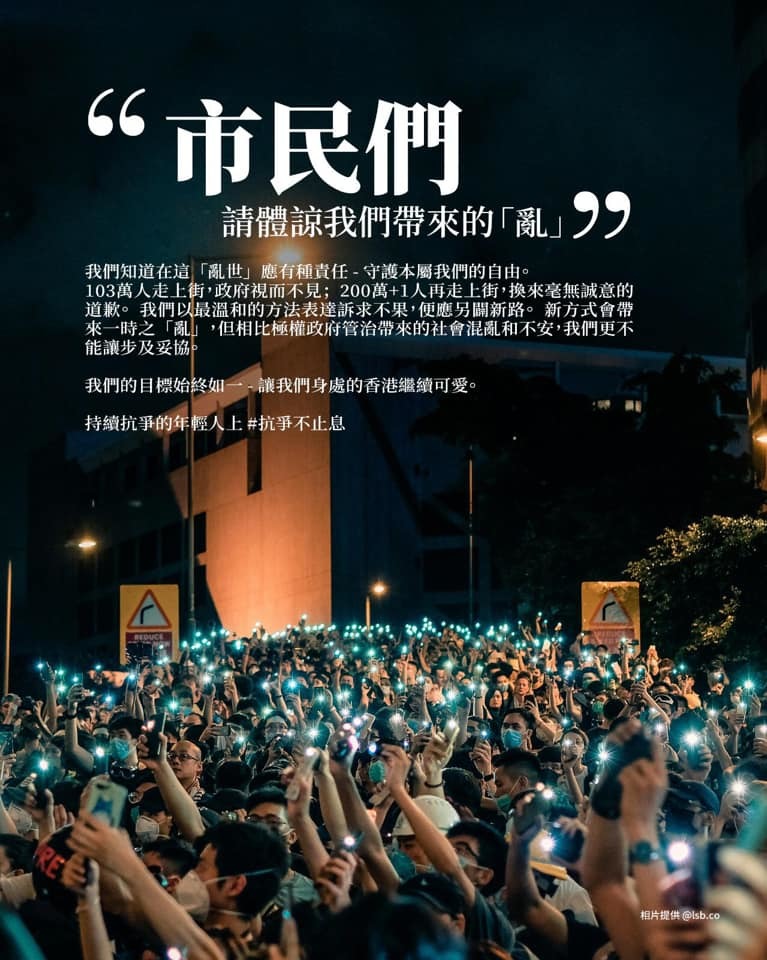

6月9日和16日兩場過百萬人參與的遊行、12日發生在金鐘的警民衝突、17日的佔領政總、21日的包圍警總等,這些抗爭有兩大鮮明特點:一,參與者以年輕人為主;二,參與者高度採用通訊軟件Telegram和討論區「連登」,對科技運用得心應手。

中文大學新聞與傳播學院院長李立峯與其他學者,多次在現場作民調。他6月29日於北角保壘街Brew Note咖啡店舉行的「文化沙龍」上,就「無大台 理解抗爭新世代」為題演講,分享部份民調結果。我以下引述蕭雲在其臉書上紀錄的數字:

在 9/6(遊行),22 歲或以下的年輕人佔 26.3%;30 歲或以下的年輕人佔 44.5%。

在 16/6(遊行),22 歲或以下的年輕人佔 30.8%;30 歲或以下的年輕人佔 57.1%。

在 17/6(佔領政總),22 歲或以下的年輕人佔 49.1%;30 歲或以下的年輕人佔 81.4%。

在 21/6(包圍警總),22 歲或以下的年輕人佔 63.9%;30 歲或以下的年輕人佔 91.7%。

兩場遊行中,卅歲或以下的年輕人佔一半左右;到包圍政總和警總時,他們是抗爭的中堅,佔八至九成。

年輕的抗爭者利用Telegram和「連登」收發訊息和動員,令這些運動前所未有地「去中心化」,即沒有明顯的領導或代表,而每個人都有份參與和推進運動。李立峯稱之為「無大台」,有評論形容這是「Be water」(上善若水)。這種非常靈活的抗爭形態令參與者的投入度更高,而執法者則難以對他們「一網成擒」。

從管治者的角度看,這些憤怒的抗爭者令人很頭痛,因為他們不服從權威,難以駕馭;但從另一角度看,年輕人們只要受熱情驅使,可以成為社會推陳出新的強大動力,非不得已,才上街抗爭。管治者們能好好聆聽年輕人的心聲、社會能給他們希望與機會嗎?

***

本文精簡版同日見報:《晴報》專欄「創業群俠傳」