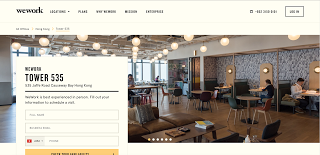

銅鑼灣總統商場舊址,去年全面翻新成為跨國共享工作間WeWork。站在入口,首先會感受到超高樓底營造出的不凡氣派,隨臨街的扶手電梯直上大堂,西裝畢挺的服務員馬上報以微笑。每一層WeWork共享工作間,都配有大量落地玻璃間出來的會議室或房間,還有一排任斟任飲的自助酒水吧,全天候提供香濃咖啡或冰凍啤酒。

這空間充滿陽光,穿連帽衞衣的年青人或在Macbook前埋首工作,或三三兩兩喁喁細語。這是你心目中理想的工作環境嗎?至少投資者認為是。

WeWork創辦人Adam Neumann說,這裏為自由工作者或初創企業家,提供「真實的社交網絡」,只要成為會員,便可使用他們全球數十個大城市的WeWork,並結交志同道合的朋友。自WeWork2010年在紐約蘇豪區開設第一所共享工作間後,其市值在短短七年間迅速膨脹--行文時(2月28日)的最新消息,是日本軟銀的孫正義正考慮投放30-40億美元到WeWork,令其市值邁向甚至超越200億美元!即使不計軟銀,WeWork在去年三月接受了內地的風投基金注資4.3億美元後,市值已達170億美元。WeWork有這麼值錢嗎?

所謂共享工作間,說穿了是「虛擬辦公室」的2.0版。許多創業者一開始負擔不了高昂租金,就「租用」一個核心商業區甲級商廈的地址,及其附帶的接聽電話及收發文件等服務,直到羽翼豐滿。此外,不少大企業也喜歡短租這類辦公室,作為擴充或縮減人手的緩衝。在倫敦上市的Regus本來是行業老大哥,它成立於1989年,在全球擁超過4000個辦公室,但最新市值只有約30億美元,遠不及初生之犢WeWork。

共享工作間由虛到實,投資者固然帳面收入大增,但使用者呢?曾有美國女租客寫公開信投訴WeWork,說在這充滿玻璃間隔的地方,有健身室、瑜珈房、冥想室之類,偏偏沒有「揼奶房」;很多人也不習慣在超高「透明度」的房間中工作。WeWork已成龐然大物,接下來會怎麼走,令人好奇。

***

本文3月3日刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」