最近添置了一件「新玩具」,蘋果公司的最新智能手錶Apple Watch SE,一用就愛上。

蘋果真是銷售高手,光是選購此環節已是樂事一樁:先挑型號、再選錶殼顏色、最後配上錶帶。錶帶又分不同顏色與質料,好配襯不同場合與衣著,結果我挑了一款金屬錶帶配合上班衣著(如圖)後,又額外買一條做運動時用。挑好才幾天,新貨就直接送到家裏來。這麼流暢的購物體驗,難怪蘋果的營運在疫下仍穩如磐石,即使全球多處封城、店舖關門,其今年首九個月的收入與純利,仍較去年同期佳。

我是蘋果的資深用家,又註冊了Apple ID,所以啟動手錶的過程很快捷,而它的功能和設計也一如其他蘋果產品,十分便利用家(user friendly),容易上手。當初想出做手錶這一智能裝置的人真是天才,原來一戴上真的不想脫下。我認為Apple Watch主要滿足兩大需求:保健、戴在身上的iPhone。

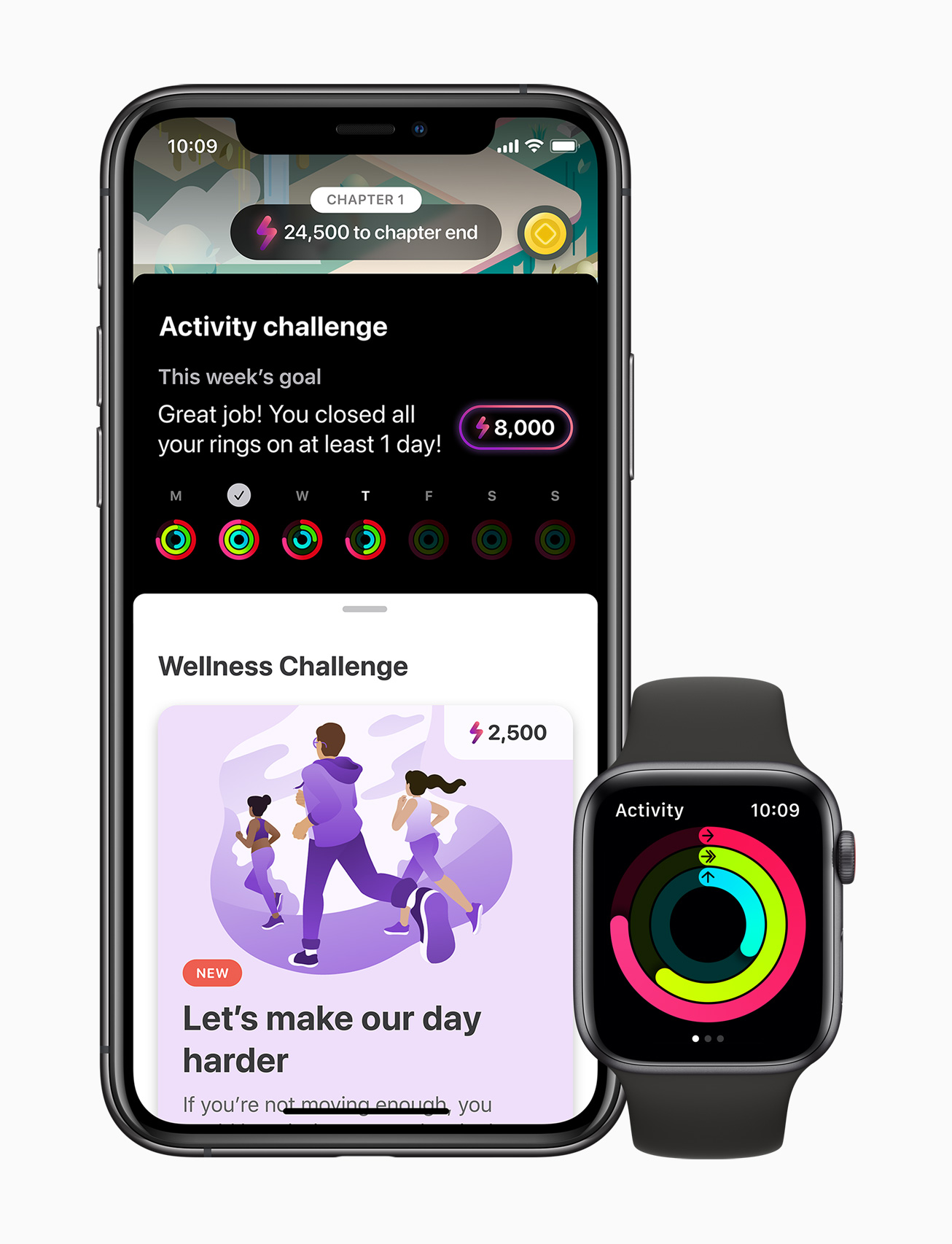

Apple Watch很令人「上癮」,因為它無時無刻在為用家提供反饋(feedback),比如說心跳:靜態的心跳、運動的心跳、睡眠的心跳,教你任何時候都有查看的理由,連睡覺都不想脫掉它。對越來越注重健康的城市人來說,這比秒秒鐘盯住股票價格上落更使人上癮。而且它還有許多設計上的小詭計,像估算每天消耗的能量、走路的距離、自動紀錄跑步、極方便的計時功能等,對有運動習慣的人來說,Apple Watch具有鞏固與鼓勵之效。難怪蘋果正大舉推銷其保健計劃。

說它是戴在身上的iPhone,因為Apple Watch連接了許多智能手機的功能,如收發訊息和來電、播放音樂、甚至支付等,方便得幾乎只戴一塊錶就可以出門去。但我不算日理萬機的成功人士,又受Netflix紀錄片《願者上網》的影響,所以關閉了大部份提醒(notification)功能,減少干擾。

以上是從消費者角度看蘋果銷售和產品的成功,而我更想畫蛇添足用「觀察者」的角度,寫一個隱憂和一個啟示。

我認為蘋果帝國真正成功之處,不止品牌和直接銷售,更是以多種設計簡潔、而功能互通互補的產品,填滿用家生活。於是它不光在產品銷售上賺錢,更透過這些產品收集大量用家訊息,充實蘋果的數據庫(毫無疑問,蘋果將比我更了解我的健康和習慣)。終有一天,蘋果擁有的數據價值將極高。如何妥善保護及保障用戶的個人私隱,是它持續經營的重點。假如有一天,蘋果被發現出賣收集所得訊息,它用心經營的帝國可能迅速崩塌。上次文章提到新加坡政府鼓勵國民配戴Apple Watch促進健康,就有不少人質疑政府可能暗地裏藉此收集國民私隱,用於監控。在各大科企中,蘋果捍衛用戶私隱的形像較佳,希望它表裏如一。

至於啟示,對創業者來說,建立長青基業的方法之一,是緊隨帝國而生。本地初創Casetify做個人化手機殼起家,它的創辦人很早就認定這點,隨蘋果橫向發展,推出多種配件:錶帶、各種產品的保護殼、甚至充電墊等;還有如伯恩光學創辦人、香港的「玻璃大王」楊建文,據說亦因為教主喬布斯一個決定而風生水起。如果統計整理一下,相信不少中外上市公司,都和蘋果的價值鏈直接相關。

蘋果既成龐大帝國,並仍在擴張中,你作為創業者,可以提供什麼產品或服務令自己的業務隨帝國伸延?

相關舊文:政府送你Apple Watch、玻璃大王與喬布斯

***

本文精簡版率先於《晴報》專欄「創業群俠傳」見報