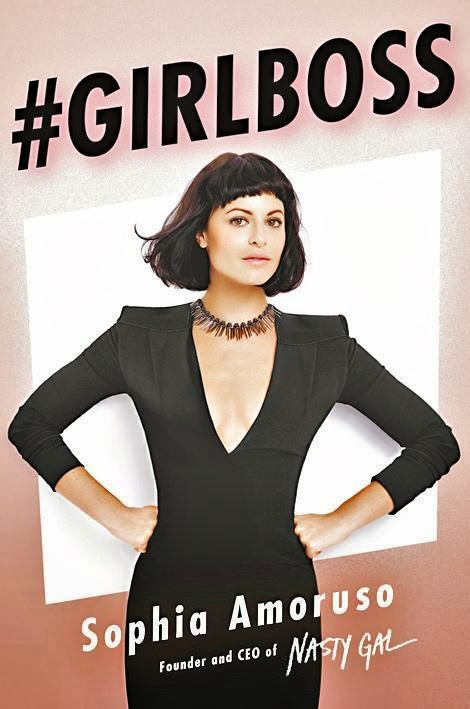

越來越多女孩子經營網店買時裝,但做到本書作者Sophia

Amoruso這樣的成就則實屬罕見︰她22歲在eBay開設網店Nasty

Gal賣古着,其獨樹一格的時裝觸覺和配搭品味吸引大量少女買家。八年後,其生意額每年逾億美元。

Amoruso讀書不成,沒做過一份體面的工作,當上CEO後連甚麼是「org chart」(企業架構圖)都一頭霧水。但憑街頭智慧和把顧客當姊妹淘的女性直覺,她示範如何不做乖乖女,一樣可以成為商界最有權力的女人。

***

原載於蘋果日報七月十三日「財經讀好書」

Browsing category: 創業家 Founders

Elon Musk:小男孩的夢想成真

我喜歡看精采人物的故事,因為總是很好奇,為什麼一些和我們看來沒有分別的人,可以有這麼偉大的構想,或絕處逢生的能力。

Tesla的創辦人Elon Musk,就是這一號人物。

在小時候,他和別的男孩沒有分別,希望擁有跑得更快的車,和飛得更遠的火箭。而和別的男孩不一樣之處,是其他人不久後就放棄這些夢想,而他竟鍥而不捨,把握了那千萬分之一的機會,最終夢想成真。

我想說他最倒霉那一年的故事。

Elon Musk在南非長大,然後到美國唸書,從小就對電腦軟件充滿興趣。他是PayPal的創辦人之一,eBay收購了PayPal後,他獲得1.8億美元,全部押在兩間新公司身上:製造電動車的Tesla,和生產火箭的SpaceX。

2008年,他37歲那一年,Tesla的生產質量出現問題,大批電動車被退貨;同期,SpaceX第三次發射火箭升空失敗。他的錢快花光,意志力前所未有的低沉,四處向投資者撲水,都無功而還。更糟糕的是,他正辦理離婚手續。聖誕節前幾天,他忽然覺得,也許我快要精神崩潰了。

那時他們正進行第四次火箭升空,孤注一擲--而結果竟是完美的。繼美國,俄羅斯和中國後,SpaceX成為世上第四位成功發射火箭者。然後Musk收到美國太空總署的電話,給予公司15億美元合同;同時,投資者願意入股。三天之間,Elon Musk的人生從谷底否極泰來。

他製造火箭,因為有朝一日想把人類載上火星,拯救地球;他生產電動車,因為希望減少溫室排放。Tesla的電動車不但完全零排放,而且外型出眾(不久前在數碼港遇上一架白色的Tesla跑車從身邊掠過,美麗、安靜而敏捷得如一頭豹。我被完全迷住)。Musk正在大規模建造充電站,希望完全依賴太陽能,從此汽車不再污染環境。

Elon Musk今年才四十三歲。他後來再婚,帶著和前妻生的五個男孩,與第二任妻子才認識兩週便立下山盟海誓,那時她才二十二歲。她說,丈夫是她見過最有趣和與眾不同的人(Well,因為她才二十二歲,這相信不難做到。)

我在想,在那個快精神崩潰的聖誔節,他是怎麼挺過了的?如非意志力驚人,和擁有很堅定的夢想,真的熬不住--而那和夢想成真只是一線之隔。我們常羨慕別人有驚人成就,可是未必想經歷他們所承受的煎熬。就是這一點意志,把他們和凡人區分出來。

***

以上故事,我從60 Minutes看來。同期他們還制作了另一個節目亦十分精采:採訪Michael Lewis,暢談其新書Flash Boys,揭發美國的高頻交易,如何透過僅百分之幾秒的差別,對市場上下其手。一位日裔加拿大交易員發現此事後,決心自組交易所,繞過高頻交易的截擊。他靠的不是手段,而是投資者對他的信任。片段按此。

「街霸」成名之後

前「街霸」馮錦強最近很紅。不但在IT Start-up界,就是尋常百姓,也聽過他的故事:

從大學開始在香港寬頻兼職推銷員,畢業後連續三年多沒有轉過行,不斷蟬聯Top Sales,每月收入六七萬元,大部份儲起,就是為了一個夢想﹣﹣我要創業。

他為了儲錢而當「街霸」,三年多以來,家人朋友同學…許多人不理解,受盡冷嘲熱諷,他還是堅持。終於賺夠,收手,辛辛苦苦儲下的血汗錢,他拿來創業,一口氣投入150萬元,請足八個人,全速運行。

我的年輕同事說,阿強成了IT男的偶像,「街霸」的明星;弟弟說,阿強的努力不懈比「神魔」賣盤強多了(支開一筆:阿強曾寫過一個調侃「神魔」的App「神抄之塔」當練習,很受歡迎)。從他身上,我們看到年輕人少有的靭性,在這世道,好難得。《信報》的FB專頁上,阿強的訪問吸引了6,000多個LIKE、1,200多個Share,實屬少有,更難得的是,大部份留言都好正面。

我也替他高興--認識他的時候,已被他的故事當堂「抛窒」,心想遲些把他轉介給傳媒時,應該頗受歡迎,但社會的迴響竟然這麼大,我們都始料不及--這真是不嗚則已,一嗚驚人。且讓我「抽個水」,說說緣起。

***

三個月前,我到科學園介紹一個即將舉辦的Mobile Apps比賽。散場後留了一陣,阿強手持一部iPhone,不好意思地趨前查詢:剛才聽你們介紹,過去許多出線的參賽隊伍,都和財雄勢大的客戶合作(如地鐵,保險公司之類),但我寫了一個App,沒有別人投資的,不知夠不夠資格?他顯得不大自信。

我問,你寫了什麼App?下載量如何?如果成績出眾,當然可以參賽。他說那個App全球有700萬人次下載,曾登上逾百個國家的排行榜。我聽了嚇一跳,這是很好的成績啊!鼓勵他參賽,還介紹了一兩個當日出席的Start-up founder給他認識,他們都有參賽經驗。

我隱隱覺得阿強有些特別之處,於是過了幾天,又約他出來聊天,想多了解他的背景,結果他就向我說出了自己的創業故事。我真的目定口呆,被他的毅力折服,後來還向不少朋友複述過阿強的故事,沒有人不吃驚。

因為工作關係,我不時和一些IT創業家打交道,心中有一點使命感,想多推廣他們的故事,讓社會更重視這些出色的人--他們需要認同,我們需要創業精神。舉辦比賽搭建了一個平台,讓我們有機會接觸未被發掘的明日之星,一旦有人脫穎而出,我就可以藉比賽的公關效應,把他們介紹給傳媒採訪。

認識阿強之際,還未展開公關攻勢,故只在去年年底一段短文裏稍稍提及過;未料到做記者的朋友看了這短文,央我告訴她故事的主人翁是誰--後面的故事,大家都知道了。

***

這個訪問真的幫了阿強很大的忙,他為創業苦忍三年多,終於吐氣揚眉。阿強告訴我,訪問不但在朋友間瘋傳,還通過「微訊」,讓內地的親戚也知道了;更重要是,團隊的士氣前所未有地高漲,為這個創業初哥打了一枝強心針;我知道有一些更出名的Start-up founder,為此專門約見阿強,還把自己的矽谷人脈介紹給他。

對我們來說,「街霸」的故事將一如其他新聞熱話,總會過去,而我們對阿強的印象,說不定就停留在他手持iPad站在西洋菜南街那張相片上。但對阿強來說,他的創業路剛剛才開始,是一場未知終點在哪的馬拉松。排山倒海的打氣和支持不會持續很久,一切將回歸平靜,一般人不是那麼容易處理這樣的大上大落,甚至很可能會因為這一時的高峰,渾然忘記自己的初衷,半途迷失,但我相信阿強不會。那沉潛多年的堅毅和熱情,不會那麼容易被掏空。我相信阿強將保持熱度,留力等衝刺。

***

我在07年開始初涉香港的科網創業圈子,當時較優秀的人才,幾乎一隻手數得哂。如今我的同輩如宋漢生等已升上「神枱」級,新的臉孔越來越多,實在是好事。更令人高興的是社會對創業這回事越來越重視,至少在我所認識的傳媒界,跑這些故事的記者越來越多(據我所知,跟進阿強的訪問陸續有來;而我也開始被一些傳媒朋友查詢,「仲有冇好似阿強咁既朋友介紹」,我的答案永遠是「有」,放馬過來吧)。有些商界明星如王維基,也不時在專欄上談創業,連TVB也有真人騷節目「我要做老闆」!香港已死?我才不信。仍在努力耕耘的朋友別灰心,你也可以是下一個阿強。

***

相關文章:香港第一街霸