初創想得到風投(Venture Capital,VC)垂青,可以活學活用「佐治古尼的試鏡祕訣」,成為風投deal flow的「偵測對象」,反過來令自己為被爭奪的目標,增加成功機會。

本地風投Fresco Capital不久前在一個美資銀行舉行的初創活動上,分享他們獲得deal flow的三個主要方法。上週寫了「由假設出發」和「善用網上資源」兩項,今天寫我認為最重要的第三項:識人好過識字。入正題前,先講一個科網界的經典故事。

角色:Mark Zuckerberg、Sean Parker、Sequoia Capital

很多人都知道Mark Zuckerberg是Facebook的創辦人、Sequoia Capital(紅杉資本)是矽谷最著名的風投,那Sean Parker又是何許人?他創辦過兩家初創:一個成功的音樂分享網站叫Napster,和一個不大成功的產品叫Plaxo。但Sean Parker在科網留下最重要的足跡和這兩個產品都沒太大關係,而是令無寶不落的紅杉資本,很沒面子地錯過Facebook這單世紀大刁。

紅杉資本是Sean Parker那個不大成功的產品Plaxo的主要投資者之一,也間接令Parker因「行為不檢」之類他認為莫須有的理由,被董事局踢出自己的公司,並陷入抑鬱。

Parker離開Plaxo後不久便轉投Mark Zuckerberg懷抱,並與之結成好友。2004年,Facebook漸為人認識,並陸續收到許多VC叩門求見,包括令人趨之若鶩的紅杉資本。Parker卻對紅杉壞話說盡,游說Mark Zuckerberg不要接受其投資。當年Mark仔年少氣盛,當然「幫親不幫理」,在與紅杉會面那天,不但遲到、身穿睡衣赴會、而且準備了一個PowerPoint,題為「十個你不應投資的理由」,其中一個直截了當地寫「因為Sean Parker和我們一道」。堂堂紅杉資本何曾遇過這樣的羞辱?交易自然告吹。

紅杉資本對Facebook失諸交臂的故事,成為風投的經典案例,教一眾VC加倍小心奕奕處理自己和旗下初創的關係,以免惹上一個記仇的偏執狂,錯過下一個Facebook。

這對VC來說是個教訓的故事,對初創又有何啟示?反過來看就很清晰了:既然VC不時憑旗下初創的推薦選擇投資對象,如果你想得到某VC垂青,不妨結交它已落注的初創(portfolio companies),透過一位成功獲投資的Founder引薦,比起在云云Kickstarter的產品中跑出,更容易「一步登天」 。

我寫過兩本講初創的書,其中不少筆下人物後來聲名大噪,令一些朋友跨我眼光比風投還好。這實在過譽,我既不懂做市場調研篩選訪談對象,更懶得從網上尋找題材,那我是如何發掘出這些後來成功的初創呢?不就是通過朋友的介紹啊。

初創中人多孤芳自賞,有個說法是,A players只愛和A players交朋友,不喜歡和B players、C players等打成一片*。而從一開始就和我很投契的founders,碰巧都屬於比較出眾的一類,再透過他們的介紹認識其他創辦人,只要肯深入訪談,自然能分辨哪些人深具潛質,是不可多得的人才(投資對象),或題材(寫作對象)了。一旦形成良性循環,就能源源不絕吸引好的項目,VC挑選投資對象,也是類似。

好,這兩周寫了三個投資者尋找項目的方法,不知對想融資的初創有沒有幫助?一位朋友曾經形容:好的VC就像神一樣,雖然你看不見,但它卻無處不在。一旦令自己進入VC發掘項目的偵測範圍,它自然會找上門。祝你好運了。

*註:這句話最初來自Steve Jobs。Guy Kawasaki曾經引述過,“Steve Jobs has a saying that A players hire A players; B players hire C players; and C players hire D players. It doesn’t take long to get to Z players. This trickle-down effect causes bozo explosions in companies.”

p.s.紅杉雖然錯過Facebook,但卻在後來Facebook收購WhatsApp一役中報復性賺回一大筆。所以這個故事的另一個教訓是,只要堅持下去,就可繼續笑傲江湖。

相關文章:成為爭奪對象

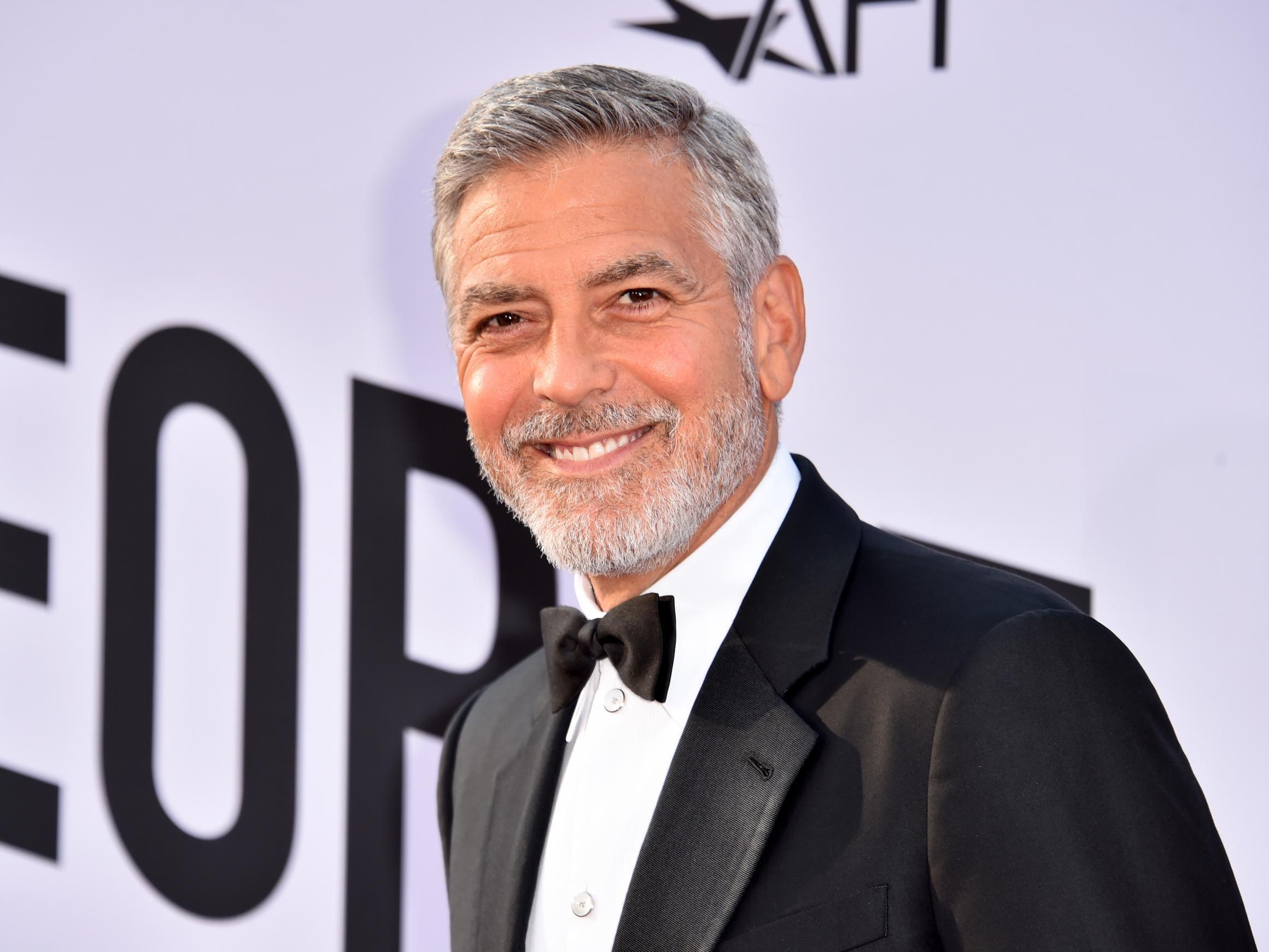

*圖為Mark Zuckerberg、Snoop Dogg和Sean Parker合照,來自Kevin Mazur/WireImage/Getty

***

本文精簡版同日見報:《晴報》專欄「創業群俠傳」