身邊熱衷加密貨幣的朋友有兩種,投資者和技術人。

好的投資者對錢有獵犬般靈敏的嗅覺,他們通常很早就從投資比特幣中嚐到甜頭,繼而沾手「首次代幣發行」(Initial Coin Offering, ICO),再大賺一筆。香港政府的文宣把加密貨幣及其相關投資一概形容為「騙局」,緊張兮兮提醒散戶要小心,但這類投資活動對專業投資者來說,回報率高、投資期短,很對胃口。年初我寫過一位很有經驗的天使投資者,自從沾手加密貨幣和ICO的投資後,幾乎對初創不再感興趣,因為ICO項目既有投資初創的滿足感,又有「炒仙股」的波幅,令久戰沙場的他大感痛快。

另一種對加密貨幣入迷的朋友是技術人。須知技術人都比較市場導向、追求開源開放、有信政府不如信自己的傾向,技術背景固然使他們有可能從早期比特幣投資或開發中得到一些回報,但真正令他們一試愛上的,是比特幣背後的區塊鏈技術:一種去中心化和具保密作用的科技。這當中的表表者是LikeCoin始創人高建。高一直思考如何令「好文有好報」,即好內容能獲得應有回報,而非僅僅一堆滿足虛榮感的「Like」,因區塊鏈技術同時具備溯源與支付這兩種功能,令他如獲至寶,近一年來努力向普羅大眾推廣區塊鏈知識和LikeCoin的應用。

我既非投資者又不是技術人,沒有前者的慾望,又缺乏後者的知識,所以儘管受到許多耳濡目染和鼓勵,卻總是對加密貨幣裹足不前。年初收到的LikeCoin利是,一直放在抽屜深處;對郵箱裏大量有關區塊鏈的資訊,興趣缺缺。後來實在受不了自己的怠惰,開始從比特幣和LikeCoin入手,一步步涉足其中(彷彿被逼做什麼苦差似的)。

首先我買了一個存放加密貨幣的cold wallet,在朋友協助下啟動好,用以購買比特幣或其他加密貨幣,如以太幣Ethereum;然後按照LikeCoin的教案,安裝網上錢包MetaMask和開設LikeCoin戶口;還重新在被閒置近年的Medium平台上貼文,好接受LikeCoin「打賞」;朋友又提供了一些有關投資加密貨幣的網上資源,供我查閱交易狀態或報價之用。

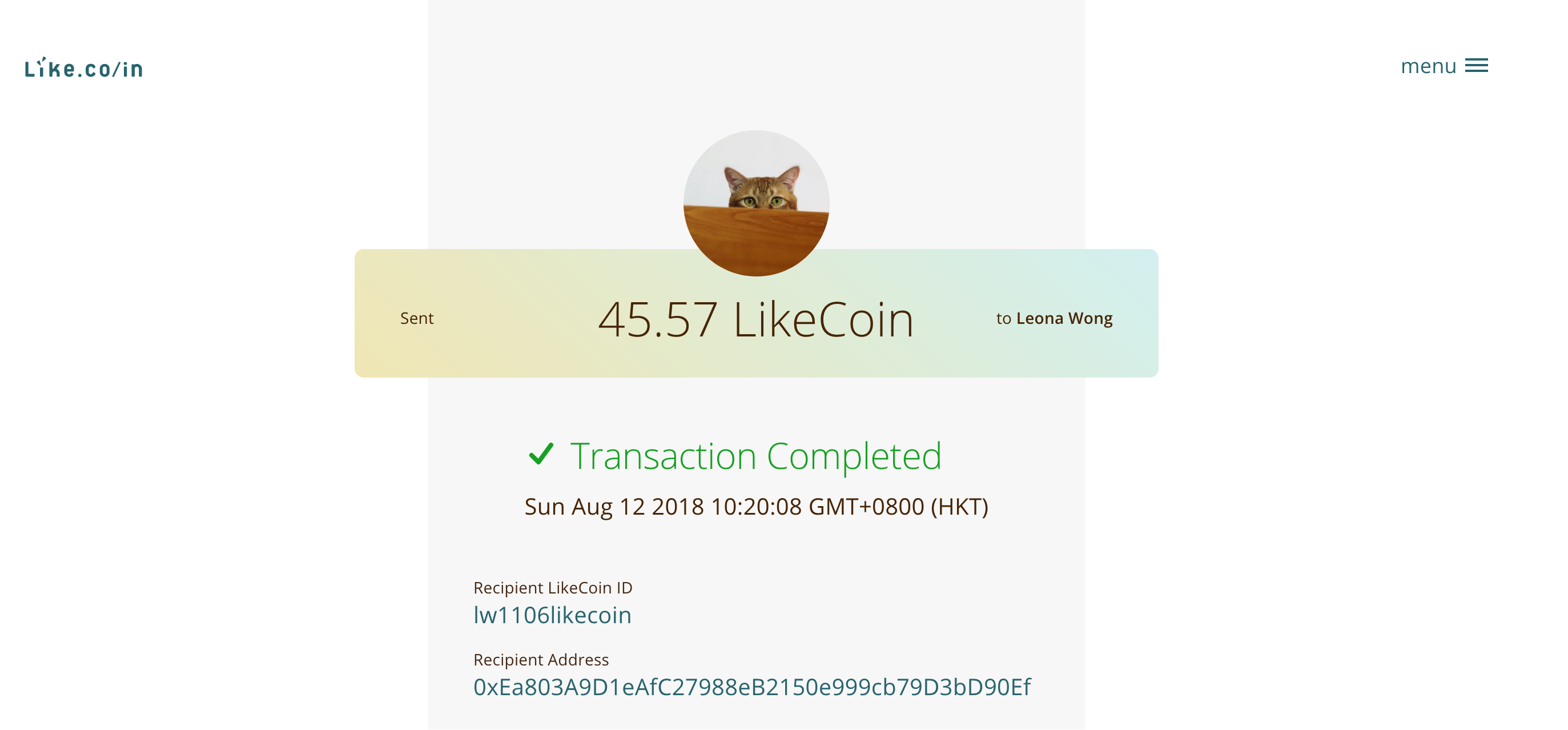

當一切剛準備就緒,神奇的一刻就發生了!一篇放在Medium的文章,得到45.57個LikeCoin的打賞!它的實際價值不過幾毛錢,卻到底比空虛的Facebook like充實得多。儘管要把這些LikeCoin轉換成法定貨幣,還要經過一番週折,但它畢竟已存進了我的戶口中,是實在的啊。我忽然得到在Medium上貼文的動力,並渴望以LikeCoin打賞喜愛的文章。一個正向的應用循環似乎啟動了。

如果你是投資者或技術人,大概會覺得以上敘述十分多餘,但抱歉「菜鳥」對加密貨幣的使用,就有這麼多你想像不到的囉嗦。很多人形容區塊鏈是最新一代互聯網,但它沒有像互聯網般以野火燎原之勢迅速蔓延,除了因為不少ICO項目和加密貨幣遭污名化外,或許就是因為應用不夠「貼地」、不足以讓「菜鳥」們一試便懂,繼而不能自拔。

我一直抗拒投入加密貨幣或區塊鏈技術中,因為覺得一定要先搞懂當中原理才試,忽略這對菜鳥來說門檻實在太高。回憶首次上網、使用電郵,當時何曾搞懂過背後的互聯網技術呢?是因為它的功能實在太多、太方便,所以不加思索投入其中,從此上網便像呼吸一樣自然。我相信區塊鏈技術必將掀起新一波革命,成為生活的一部份,所以越早有這方面的經驗越好(想像「嬰兒潮」和「千禧世代」對社交媒體應用的落差便明白)。

菜鳥一日未踏出使用加密貨幣的第一步,一日難以感受化學作用發揮的神奇一刻,希望這篇自白能對其他菜鳥起一點鼓勵作用。更寄望各位技術人加把勁,像LikeCoin的高建般,開發更多區塊鏈技術的應用,好讓菜鳥們也能分享科技的成果。

***

相關舊文:

高總出市區

自己的資自己融

好文有價

***

上文分上下兩集,8月17和24日刊登於《晴報》專欄「創業群俠傳」