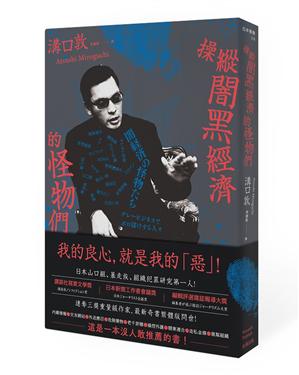

日本資深新聞工作者溝口敦不久前出版了一本書叫《操縱闇黑經濟的怪物們》,深度訪問九位從事「灰色產業」的創業者。我覺得這本書非常精采,尤其他筆下的灰色創業者,撇開道德價值不談,在思考與進攻一門生意時,和許多新興領域或科網創業者的考量很相似。

灰色產業是遊走法律邊緣、非黑非白的經濟領域。它們的創業者通常有幾大特徵:一,他們對人性有深入透徹的掌握,知道如何透過操縱人性的慾望或弱點,令自己獲利;二,由於涉足的領域高度敏感,所以他們的經營手法十分謹小慎微,甚至可以說是迂迴曲折。這是因為若一旦誤觸法網,或被稅局盯上,他們小心奕奕築起的王國可以被一舉瓦解;三,他們對自己所從事的生意羞於啟齒,如果有機會,希望可以由灰變白,過普通人一樣的生活。

單就首兩個特徵而言,其實灰色產業的創業者,和新興產業的創業者實在很相似。比如說,手遊設計者就要對玩家心理有一定的掌握,才能設計出令人上癮、和自願不斷課金的遊戲;在攻克一個新興產業時,或法律未必追得上,或現有渠道被既得利益者牢牢掌握,所以創業者往往要以非常曲折的方法,繞過種種障礙建立新的網絡,供產品流通。

至於特徵三,在科網創業中也很普遍,倒不是因為他們做了什麼不能見光的事,而是他們涉足的創新尚未普及,實在很難令普通人理解。比如說一個從事和區塊鏈(Blockchain)技術相關行業的人,三姑六婆一聽,往往就定性他們是投機比特幣的騙子。

溝口敦筆下九位灰色產業創辦人,除以上三個特徵外,還有一個共通點:他們幾乎都從身無分文起家。正因不能靠「父幹」,他們才要涉足藝高人膽大的領域,因其性質使然,競爭比較小、成功率相對高。

灰色創業者欲變白,最有效的方法是以其灰色產業儲起第一桶金,然後轉攻正行。溝口敦因此說,「灰色產業的確是貧窮人士躋身企業家的捷徑」。

***

相關舊文:闇黑創業

***

本文2月2日刊登於《晴報》專欄「創業群俠傳」