儘管我寫過兩本有關初創的書(《創業2.0 科網六子蕩寇誌》和《創業大時代》),但一直很抗拒「三分鐘學會創業」或「創業祕笈」之類的題材。因正如托爾斯泰的名句:「幸福的家庭都一樣,不幸的家庭卻各有各的不幸」,我不信創業有成功方程式。

今天破例談「初創推銷絕招」,因為發現太多初創忽視推銷的重要。

大部份初創企業家都是程式員出身,他們的特點是內向、喜歡用邏輯解決問題,但通常不愛社交,也沒興趣為產品做市場推廣。即使他們不說,但座右銘通常是「有麝自然香」,或引述喬布斯名句曰,顧客通常不知自己想要什麼。程式員認為最佳的市場推廣就是做好產品,好產品自然吸引用家、傳媒、天使投資者。他們討厭鑽研「上位之道」,認為把精力花在推銷而非產品上,十分不智。

矽谷的「初創教父」Peter Thiel卻認為,忽視推銷才大大不智。

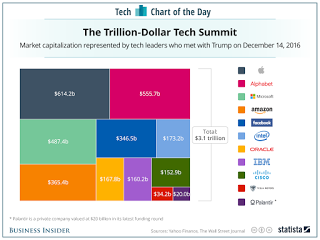

他在其創業天書Zero to One中寫過,任何產品都必須有恰如其份的推銷。一般來說,推銷成本與它產生的價值成正比。如果是價值不菲、涉及全公司利益等幾年一遇的交易(例如融資),必然由這間公司最值錢的人(通常是CEO或創辦人)親自促成。所以大家不難發現,關於大灣區未來的發展,由騰訊主席馬化騰親自向傳媒推銷;涉及Facebook如何打擊假新聞的重要議題,Mark Zuckerberg義不容辭。

創業家往往是初創企業的靈魂人物,對內推動產品開發,對外更要推銷員上身,落力自我宣傳。一位白手興家的朋友曾這樣形容成功的初創企業家:他們要不是假裝推銷員的程式員,就是假裝程式員的推銷員。我覺得他的形容十分準確。初創企業家必須有推銷員的心態,隨時向用戶、傳媒、投資者、合作夥伴,以致潛在僱員推銷。

本地初創有不少成功的推銷故事,世界級初創的上位神話更不在話下。如大家感興趣,有機會再講。

***

本文於2017年7月7日刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」

相片選自《創業大時代》,由楊德銘拍攝。