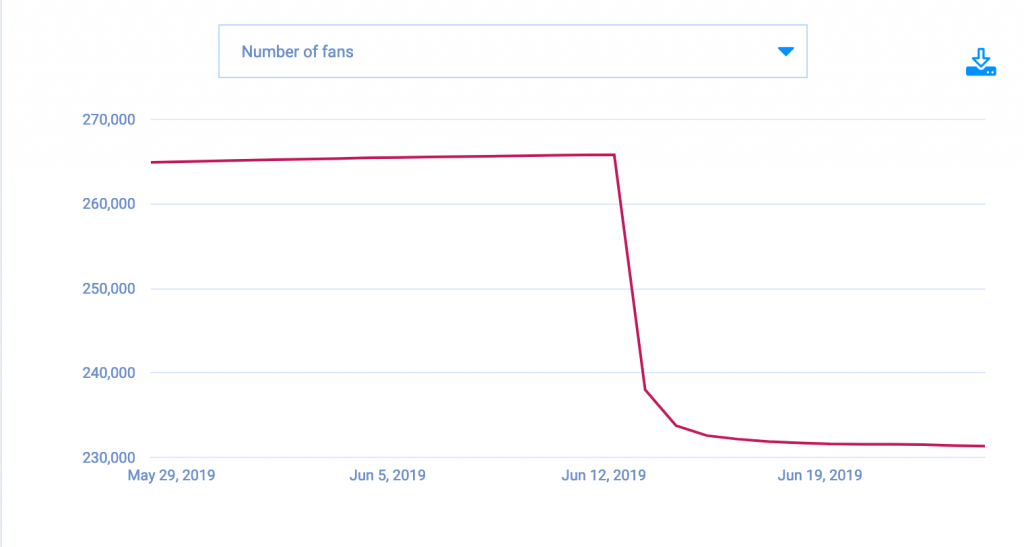

兩週前,反對《逃犯條例》修訂的大規模遊行正進行得沸沸揚揚,初創「士多」Ztore卻在這節骨眼上鬧了一場公關災難,致其臉書專頁的粉絲數目FB Page Like在短短一兩天內急跌近35,000,至230,000左右(見下圖)。我這段時間剛好外遊,未及即時分析,不過慢有慢的好處,待塵埃落定再檢視,看還有多少公關經驗值得一書。

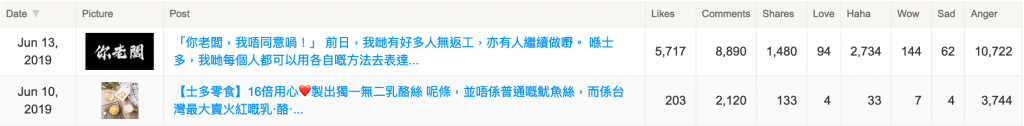

「士多」三位創辦人之一凌俊傑(Clarence Ling)6月12號晚上11:20在自己的臉書平台上發表了一段撐修例的言論,指「修例,其實係冇問題嘅」。不久原帖被截圖並轉載至討論區和其他臉書平台,在反修例的背景下如火乘風勢迅速蔓延。網民紛到「士多」專頁留言抗議,同時其粉絲數目不斷下跌。6月14號早上七時,「士多」以「你老闆,我唔同意喎」出帖回應,卻招致更大反彈(見下圖),「比嬲」者眾。十天過去,「士多」再無新帖,風波暫歇。

我認為「士多」惹來的這場公關風波,有三大致命傷:

- 低估影響力。「士多」的曝光率雖不及競爭對手「HKTV Mall」及其創辦人王維基,但品牌自2015年起經營至今,已累積一定知名度,創辦人亦接受過傳媒訪問,屬半個公眾人物,其一言一行具新聞價值,並非nobody。只要小有名氣,就比常人有更大的影響力,但「出事」者往往一時不察,缺乏這份自覺。

- 誤判形勢。在新聞學裏,「時效性」是新聞價值的重要指標之一。如果時勢配合,比如說當中美貿易戰進行得如火如荼之際,那再小規模的企業都有機會成為反映貿戰影響的新聞案例,反之則扭盡六壬亦未必引起記者關注。「士多」在反修例進行得最白熱化時「自爆」,當然一石激起千重浪。

- 錯過黃金時機。解決公關危機貴乎快,傳統公關有所謂回應危機的「黃金24小時」,社交平台的黃金時間更短至僅幾小時。「你老闆」帖子本身做得頗聰明,有心思有計算,可惜在危機發酵了整整兩個晚上後才出現,其時一面倒的批評已然形成,難力挽狂瀾,反而成為新的燃料。

這場危機怎麼拆?難拆。品牌形像也有balance sheet(損益表),若平時有「儲蓄」習慣,一旦出現「虧損」,本錢厚的可以捱過去,伺機東山再起。如年多前我曾和一家市值很大的初創合作,他們也在臉書專頁平白惹了一場風波,但團隊在危機剛萌芽時有所察覺,迅速動員支持者自發留言,結果幾小時之內成功扳回局面,揑一把汗。正是「養兵千日,用在一朝」。「士多」情況則剛好相反,平日以「本土」形像作招徠,吸引了一批支持者,但這次創辦人卻被人覺得言行不一,難免教一些支持者感到受騙、繼而倒戈。

另一招是不拆,沉住氣捱埋佢。若有一天「士多」慶祝成立100週年,那今天這場小風波,又何足掛齒。

***

本文精簡版同日見報:《晴報》專欄「創業群俠傳」