它位於荃灣一幢工廈的16樓,建築面積約7000呎,本來是個倉庫。2015年,9GAG從矽谷「衣錦還鄉」後約兩年,決定在香港設立總部,看中了這個地方。他們聘用本地建築公司LAAB,花了大約200萬港幣為這裏重新裝修。

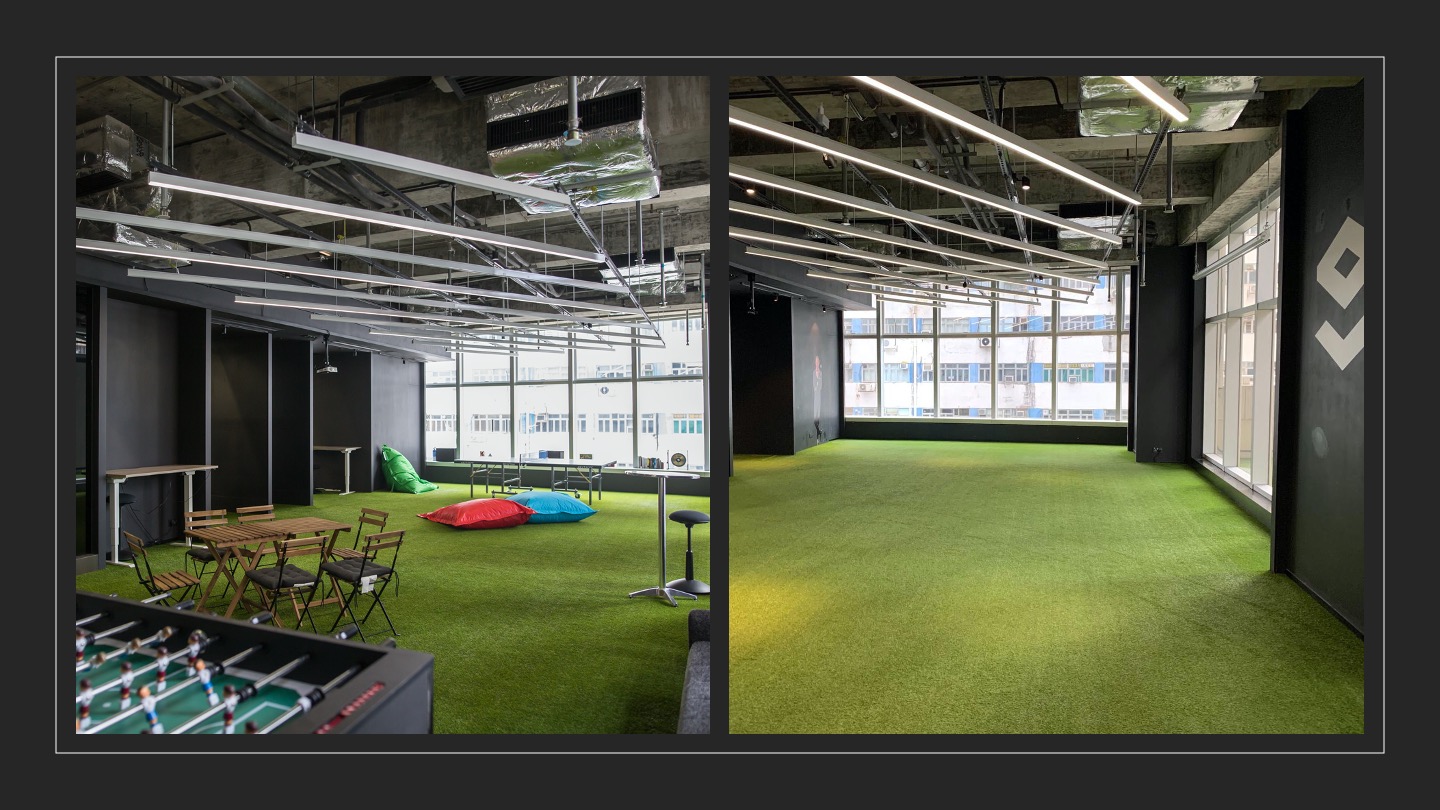

新裝修的辦公室採用開放式工作環境、採光充沛。整整三分一面積被劃成休憩空間,舖上人造草皮,還設有有乒乓波枱、豆豆袋、足球機等,感覺寫意又有活力。我來的那天,他們在這裏設了一台投影機,巨大的屏幕顯示當時Google Analytics上、9GAG網頁的瀏覽實況。後來聽說這台投影機很快又被撤走了。真符合初創的作風。

可是這天上午,9GAG創辦人Ray卻傳來兩張人去樓空的相片。他告訴我,9GAG已決定全面讓同事們在家工作,整個總部已告清空。從今以後,一度被本地初創視為「示範單位」的9GAG總部,便成絕響(直到他們另起爐灶lol)。

早於去年年中,Ray已有讓同事遙距辦公的想法,但因為沒有逼切性,所以從未實行過。今年年初疫症來襲,9GAG自農曆新年後一直讓卅來個同事在家工作,幾個月下來,發現工作效果並不差,於是五位合夥人向同事們徵詢了意見後,決定坐言起行,實施永久遙距辦公。才幾天功夫,便已和業主解約、清空總部、交還單位,效率驚人。還有一些輔助同事的配套和跟進,這裏就不贅述了。

我所認識的本地初創中,9GAG不是第一家實施全面遙距辦公的。在他們之前,Lifehack和OneSky便已師承美國的Basecamp和WordPress母公司Automattic,一早「去辦公室化」。同事們在家工作或租用共享工作間,以通訊軟件和項目管理系統時刻相連,行之有效。在香港這吋金呎土之地,遙距工作不但可省下租金,還大大縮短同事的通勤時間,且讓他們有更高自由度安排自己的工作,難怪試過的都不想走回頭路。對企業來說,節省租金固然好,更大的好處是令招聘人才更加全球化,有利聚天下兵器。

不過在當時,遙距辦公未成潮流,不論在香港或在美國也沒引起太多關注。但當新冠病毒肆虐全球、令大小企業紛紛實行遙距辦公後,早著先機的美國科企,以Twitter率先宣佈將「永久」容許員工在家工作,其他如Facebook和Google等,則表示今年之內,同事都沒必要回辦公室。

曾幾何時,9GAG總部是本地不少初創辦公室的「示範單位」。乒乓波枱、豆豆袋、有型的standing desk等,是不少初創的「指定道具」;後來還有初創以按摩椅、PlayStation、無限量供應的啤酒零食等來吸引人才加入。現在風氣改變,擁有漂亮辦公室的上班族令人羨慕,還是沒有辦公室的上班族更令人羨慕?9GAG再度「先行先試」,或能又一次掀起本地初創的潮流。

部份相關報導:TOPick – [在家工作]9GAG全面推行WorkFromHome 解除租約全面遷出荃灣七千呎總部 (轉載)

立場新聞 – 9GAG全面#WorkFromHome 與業主解除租約 全面遷出7000呎的總部(轉載)

香港01 – [Home Office]9GAG推行全面遙距辦公 撤7000呎總部公司上下支持 (轉載)

信報 – 9GAG全遙距辦公月慳20萬 回應員工要求退租7000呎總部 (跟進採訪)

頭條日報 – 9GAG退租7000呎辦公室 讓全體員工留家工作(跟進採訪)

***

本文率先於《晴報》專欄「創業群俠傳」見報