自三月中網上付款系統Stripe宣佈成功融資六億美金、致市值達950億美金後,一直想抽空寫幾句關於其創辦人—一對來自愛爾蘭的天才兄弟—的故事。他們有著典型科網致富的傳奇色彩,而且Stripe的急速成長又和肆虐全球的瘟疫有不可或分的關係。

我第一次聽說Stripe兩兄弟的故事,是五年前的事了,那是看美國老牌新聞節目《60分鐘時事雜誌》的一個訪問。很奇怪,每天接觸的新聞那麼多,大部份雁過不留痕,卻總有一些留在腦海裏。這兩兄弟恰巧使我留下印像,然後隨Stripe知名度與日俱增,他們的新聞亦不時出現在視線裏。

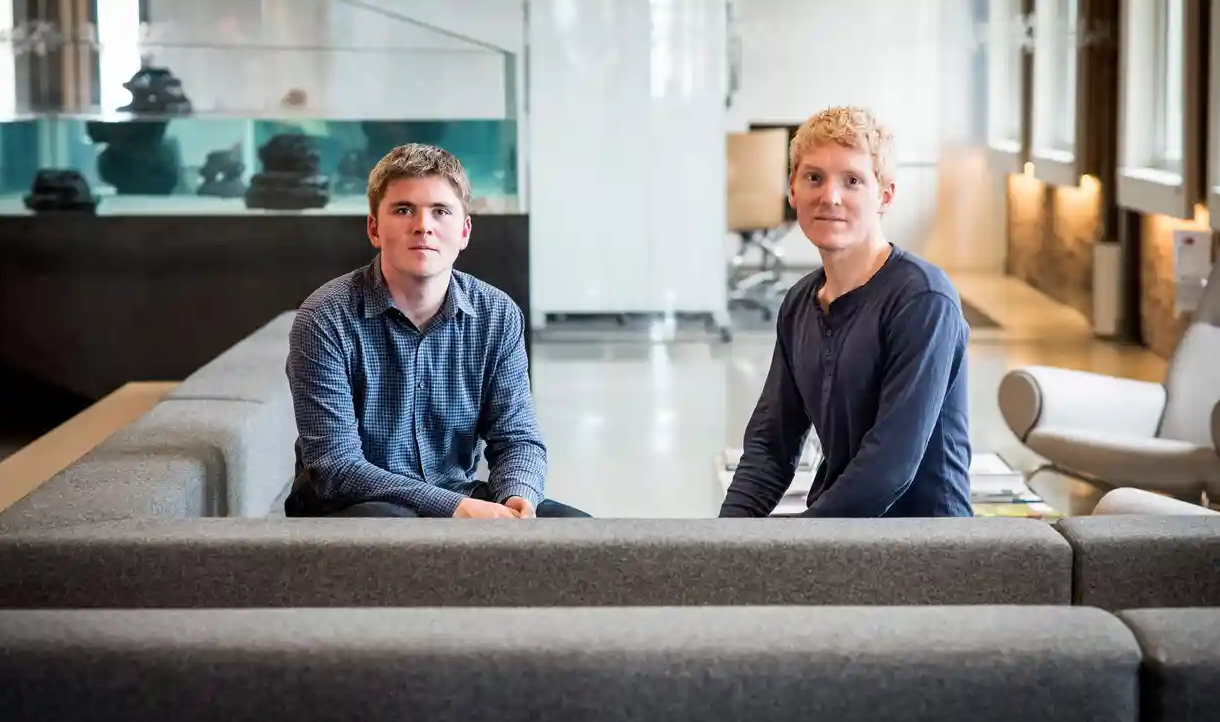

兩兄弟分別叫John Collison(弟,圖左)和Patrick Collison(兄,圖右),驟看二人大概一個像爹一個像娘(分別是微生物學家和工程師),外貌完全不像兩兄弟的樣子,只有電腦天分如出一轍。他們一家(父母和三個兒子)住在愛爾蘭一個頗偏僻叫Dromineer的小鎮,這地方由於離市區太遠了,幾乎無法上網,但竟無損兩兄弟迸發其電腦天賦。

二人少年時代就展現了驚人的才華。哥哥Patrick學懂了一種早期的AI程式語言Lisp,以此發明了一個通話系統Isaac,並在2005年贏得愛爾蘭的「少年科學家年獎」。比他小兩歲的弟弟John,則留下愛爾蘭有紀錄以來最優秀的中學結業成績。

在他們分別15和17歲那年,兩兄弟首次攜手創業,寫了一個軟件叫Auctomatic,並於兩年後以500萬美元的代價,將之售予一家加拿大公司。換言之,兩兄弟以不足20之齡,全憑自己晉身百萬富翁之列,豈不厲害。

復兩年後,即2009年,從MIT肆業的哥哥Patrick,和正在哈佛就讀的弟弟John,二度共同創立公司,那就是今天全球最值錢的Fintech之一,Stripe。因為Auctomatic的成功,兩兄弟在矽谷已小有知名度,故這家叫Stripe的初創也迅速引起注意,早期投資者包括大名鼎鼎的Y Combinator、Elon Musk、Peter Thiel、a16z、Sequoia等,粒粒皆星。

究竟Stripe提供了什麼科技,使之短時間內極速冒起,並雄霸市場?一言蔽之,是找到完美的product/market fit,網上支付。早在十年前,要開一家網店已十分簡易了,但收款卻極之麻煩,店主不但要向多間銀行、信用卡公司填表申請成為商戶、每次交易後得等多天才能收款、而且費用高昂,整個過程又麻煩又費時。Stripe厲害之處,是店主只須簡單勾選這項「網上支付」服務,系統就能在背後替你完成上述程序,而且劃一收取交易費用的2.9%。前述《60分鐘時事雜誌》的主持,便在節目中作出示範,結果只需10分鐘,她的網店就能收款了。這樣的速度和科技,完全顛覆市場現狀。

(相關舊文:關於創業,只須做對一件事)

可以想像,去年全球在疫症下多次長時間封城,催生了極多網店,還湧現大量過往從未想過要接受網上收款的自由工作者(如博客、設計師等)。這些網店店主或自由工作者大多不諳技術,若要選一個簡易好用的收款服務,毫無疑問以Stripe為首,「西瓜靠大邊」嘛。可見Stripe擁有龐大用戶量和穩定收入作「護城河」,無疑成為當今最炙手可熱的金融科技初創。

(相關舊文:做有護城河的生意)

和每天誕生的新聞一樣,像煙花一樣曾經熣燦的初創多不勝數,但長久產生光芒的極少。成立十年來,Stripe從網上支付開始,現已逐步涉足網上商務(e-Commerce)的不同範疇,帝國雛型漸成,而它的創辦人、那來自愛爾蘭的天才兄弟只三十出頭!Stripe已寫下一個完美科網初創故事的開端,未來會怎樣走下去、可能會犯什麼錯、如何糾正…皆令大家拭目以待吧。

參考文章:The Guardian: How two Irish brothers started a £70bn company you’ve probably never heard of

***

本文分上下兩期,5月14日及21日見刊於《晴報》專欄「創業群俠傳」